‘A única que não podia chorar era eu’, diz. Magistrada do DF fala sobre objetificação da mulher e patriarcado.

(G1, 25/02/2018 – acesse no site de origem)

Em contato diário com casos de violência doméstica há seis anos, uma juíza de Brasília transformou relatos ouvidos em audiências na obra “Invisíveis Marias – Histórias além das quatro paredes”, livro de contos que será lançado na próxima quinta-feira (1º).

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2018/a/o/HOjAQmRAOMPRuAAFAFlA/img-6315.jpg)

Juíza Rejane Jungbluth Suxberger, titular de juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher no DF (Foto: Luiza Garonce/G1)

Rejane Jungbluth Suxberger, titular do Juizado Especial de São Sebastião, começou a escrever como forma de “desabafar” sobre casos emblemáticos que levou a julgamento. O projeto, no entanto, ganhou outra dimensão quando a mãe dela se identificou com a história de uma das personagens.

Segundo a autora, reconhecer-se vítima é a primeira – e talvez a mais difícil – barreira a ser rompida no caminho que essas mulheres percorrem antes de fazer a denúncia e romper o silêncio característico da violência doméstica.

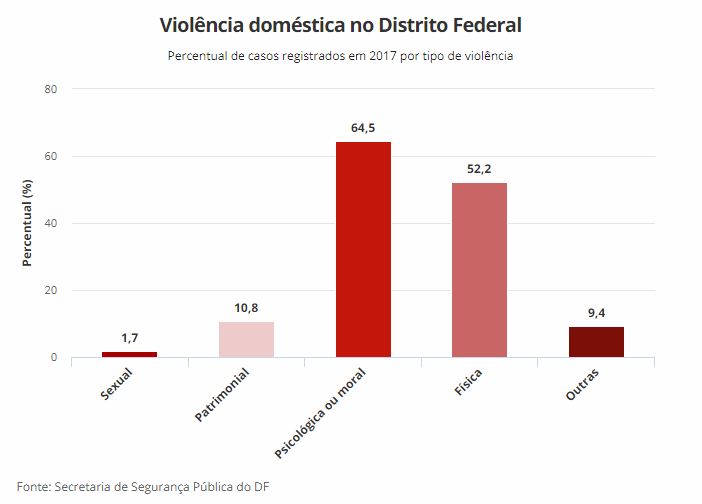

Somente em 2017, o Distrito Federal registrou 14.806 casos, segundo último levantamento da Secretaria de Segurança Pública. Destes, 64,5% correspondem à violência psicológica ou moral.

Foi a condição de juíza, aliada aos estudos de gênero, que permitiram à Rejane derrubar as quatro paredes dos lares dessas mulheres e questionar a “instituição familiar” que mantém o poder dos homens sobre a liberdade delas.

Para Rejane, “Invisíveis Marias” é, ao mesmo tempo, um retrato da realidade e um instrumento de emancipação das mulheres. A obra será lançada às 19h, no Sallva Ristorante, no Pontão do Lago Sul.

Leia a entrevista abaixo:

G1: Por que escrever um livro sobre casos reais de violência doméstica?

Rejane Suxberger: Comecei a escrever como forma de desabafo.

Existem situações que vivencio na Vara de Violência Doméstica que a toga não me protege. São casos que eu saio de lá pensando neles. Aquilo me angustia após a sentença. Questiono o que aconteceu e se essa mulher ainda vive violência doméstica.

Um belo dia, com um número considerável de histórias, pedi para a minha mãe ler e ela me falou: “Engraçado, eu achei que nunca tivesse sofrido violência doméstica”.

Ela contou uma situação de quando era jovem e solteira muito semelhante a uma daquelas histórias. Eu achei tão interessante, porque uma pessoa tão próxima a mim que diria que jamais teria sofrido qualquer tipo de violência e se identificou com essa personagem.

Achei tão legal ela se reconhecer como vítima.

Foi quando eu vi que tinha que divulgar isso para que outras mulheres se identificassem também e para dar voz a elas. O que eu percebo é que a violência doméstica ainda é muito banalizada, naturalizada.

Não raras vezes, quando dou palestra em instituições, escolas, universidades, alguém da plateia pergunta: “Mas o que a senhora acha de ter uma lei para os homens?”, “por que a senhora não fala sobre aquelas mulheres que cometem crime?”.

[A Lei Maria da Penha não abrange violência doméstica cometida por mulheres contra homens. Para este tipo de crime – raro, segundo a juíza – vale o Código Penal.]

G1: A que fatores a violência doméstica pode ser atribuída?

Rejane: A gente vive numa sociedade machista, o patriarcado ainda é muito presente. É muito cultural.

Então, para o agressor, aquilo não é crime. O que ele vai negar? Ele se sente no direito de fazer aquele tipo de coisa com a mulher. Afinal de contas, é a mulher dele, a filha dele, a irmã dele.

Nós, mulheres, nascemos e fomos criadas para ser cuidadoras. Quando é pequena, você cuida dos irmãos mais novos. Quando cresce, cuida do marido, dos filhos e dos pais, quando eles envelhecem.

Sempre me questionam se a lei (Maria da Penha) não é usada indevidamente. Existem situações que sim, mas isso é uma minoria. É muito raro. Existem mais casos de violência de mulher com mulher, de mãe com filha.

No prefácio do livro, eu falo o seguinte: “Em grande parte das histórias, testemunhei uma generalização essencializada das mulheres. Foi com pesar que também ouvi, diversas vezes, receitas de feminilidade e de masculinidade como justificativa para os atos de violência.”

“A mulher é apresentada como coisa, propriedade. A sua fala, totalmente desqualificada.”

“Do outro lado, o agressor, fosse homem ou mulher, se mostrava injustiçado pela Lei Maria da Penha, pois não era ‘bandido’. Ao ser indagado sobre a violência, porém, o agressor respondia ‘mas ela é minha mulher, filha, irmã’.”

G1: Para ser considerada violência doméstica, é preciso que a agressão seja física?

Rejane: Ainda se acha que a violência doméstica é só a violência física.

Eu digo que a pior das violências é a violência psicológica, que acompanha as demais violências. Esse tipo de situação é que ainda não se enxerga. Existe violência moral, patrimonial.

G1: O que a experiência como juíza te permitiu enxergar que a sociedade nem sempre vê?

Rejane: Não acho que seja minha condição de juíza, mas minha condição de quem estuda gênero.

É necessário entender o que acontece, estudar o porquê de essas mulheres agirem de determinada forma. Mesmo ainda toda marcada [de agressões], fala que a culpa foi dela. “A culpa não foi dele, fui eu que caí sobre a mão dele” é uma frase que ouvi em audiência.

Quando eu ouço um discurso desse, tenho que entender todo o processo que leva essa mulher a dizer isso. O cuidado que eu tenho nas minhas oitivas é que aquilo não passe a ser mecânico.

Que não seja mais um caso pra mim, um número.

Por isso, não gosto de mutirões de processos para agilizar os julgamentos, porque, nessa área, não se pode ter pressa. Por que eu tenho essas histórias [do livro]? Porque eu escuto. As minhas audiências são muito demoradas, porque essas mulheres querem falar e eu preciso ouvir.

Existe um autor espanhol chamado Luis Arroyo Zapatero [jurista], que fala da “síndrome da mulher maltratada”. Quando ela chega no sistema de justiça, ela só quer ser ouvida. Às vezes, é um pequeno arranhão que vem no braço, mas o que tem por trás daquilo ali é um iceberg.

G1: Como é lidar com casos deste tipo todos os dias?

Rejane: Cuido para não me desumanizar.

Em várias das histórias que estão no livro, minhas secretárias de audiência, que ficavam do lado digitando – hoje as audiências são gravadas –, tiveram que sair da sala para chorar.

A única que não podia chorar era eu.

É muito difícil você ouvir os relatos, não só das mulheres, mas dos homens confessando as atrocidades que fizeram. Porque, na maioria das vezes, eles não negam os crimes. Confirmam mesmo, porque acham que aquilo não é crime.

G1: Algum caso, em especial, te marcou?

Rejane: Foi um de violência psicológica [que não está no livro].

O casal estava em um processo de separação e havia uma disputa pela guarda dos filhos. Como ele queria ficar com os filhos – de 1 ano e de 3 – e a mulher não aceitava, ele instalou câmeras em toda a casa para vigiar essa mulher e produzir provas para mostrar ao juiz que ela não tinha condições psicológicas de cuidar dos filhos.

Ele passou a filmar essa mulher dentro de casa também com o celular e com a câmera do computador. Ele fazia mesmo para irritar. Quando ela acordava, lavava louça, ele se aproximava e ligava a câmera. A família dele passou a filmá-la também.

Em uma viagem que fizeram para a casa de parentes dele, ela tentou denunciar, mas disseram que não tinha violência ali. Ele dizia “pode gritar, eu vou mostrar para o juiz que você é louca, que você é doida e não tem condição de ficar com as crianças”.

Numa dessas confusões, ela tentou pegar o celular e teve um pequeno arranhão no braço. Houve lesão recíproca. Aí, ela foi na delegacia e falou: “Agora eu tenho uma lesão e eu quero medida protetiva”.

Chegou o pedido da medida com a pequena lesão, eu dei a medida e, em seguida, o advogado dele juntou as mídias. Até então, nem ela tinha falado [sobre as filmagens] na delegacia. Como já tinha procurado a delegacia e disseram que não era crime, ela nem falou nada quando fez a ocorrência.

O advogado juntou toda a mídia para mostrar. Eu acho isso tão significativo, porque mostra que a mulher é taxada como louca. A mulher que se revolta, que vai à Justiça… A frase mais comum que eu ouço é essa: “Ela é louca, doutora, ela é doida”. Dos agressores, de quem defende os agressores, da família deles.

Pra mim, esse caso foi muito significativo pelo assédio moral e psicológico que não foi visto pelo sistema de Justiça, inicialmente, como violência.

G1: Por que esta história não entrou no livro?

Rejane: Porque é uma história que ainda me dói muito.

Eu condenei [o agressor] e, depois, em grau de recurso ele foi absolvido, porque foi entendido como “não violência”. Eu não sei, hoje, se o Ministério Público acabou recorrendo ou se houve algum outro recurso.

Foi uma história que me fez sofrer, porque eu achei que foi uma violência tão grave que aconteceu e acabou que essa mulher ficou sem proteção.

G1: Qual o maior empecilho enfrentado pelas vítimas de violência doméstica na hora de denunciar?

Rejane: A família.

Ainda é cultural o “deixa isso pra lá”. Amigos e conhecidos, ninguém quer “se meter”. A rede de apoio de apoio dessas mulheres é muito fragilizada. Quando elas chegam para fazer a denúncia, estão praticamente sozinhas.

Vamos trazer para a nossa realidade. Todo mundo tem uma amiga que vive brigando com o namorado. Você aconselha uma vez, uma segunda, na terceira você cansa e, na quarta, já não quer mais nem ouvir. Na quinta vez, você começa a se afastar da pessoa. Em primeiro lugar, você fica com raiva do homem, depois, da mulher.

Então, quando ela vai fazer a denúncia, ninguém quer mais saber.

O pior é que, quando ela faz a denúncia, essas pessoas aparecem para questionar: “Mas por que que você fez isso? Ele é uma pessoa boa, é um cara legal, pai de família, provedor dentro de casa”.

Se tem filhos e eles são adultos, eles viram a mãe apanhar a vida inteira, mas no dia que ela denuncia, se voltam contra a ela, porque “não precisava de tanto”. “Para que levar pra Justiça uma coisa que é nossa, que é de dentro de casa?”

G1: O que a violência doméstica revela sobre os agressores?

Rejane: [A casa] é o único lugar onde ele tem total domínio.

Sempre tem a justificativa de que bebeu – “ele só fica assim quando ele bebe” –, mas a justificativa do álcool não procede. Eu pergunto para o agressor: “Quando você bebe, você sai batendo nas pessoas na rua, nos colegas de boteco?”. Depois pergunto pra elas: “Ele bate nos vizinhos, nos amigos quando ele bebe? Por que ele tem que bater só em você?

Tem uma parte no começo do livro que eu escrevo: “Não raras vezes ouvi que ele estava nervoso, não fez porque quis, ele sem bebida é ótimo, só fez isso porque estava drogado. Ele tem razão de ficar chateado, eu não fiz o jantar como deveria.” Essa daqui, ele tirou o tênis sujo da rua e enfiou na boca dela.

Então por que ele bate? Porque ali fora, no trabalho, na sociedade, ele não tem [poder]. Dentro de casa, essa é a forma que ele tem de revelar poder sobre o lado mais fraco, que é a mulher.

G1: O que a violência doméstica revela sobre as vítimas?

Rejane: Eu nunca peguei uma vítima inteira. Não fisicamente, mas de alma mesmo.

O que observo – e não vejo como perfil, mas como algo característico dessas mulheres – é que elas chegam muito despedaçadas. Quem trabalha com gênero não pode se ater só ao direito, tem que estudar antropologia, sociologia, psicologia.

Entender os discursos criminológicos, como a mulher foi vista pelo direito, como foi construída. Aquele que recebia a proteção do estado, que “merecia”, era a “mulher honesta”. [Conceito] que até 2005 existia no Código Penal. Mas o que é a mulher honesta?

A “mulher honesta” saiu do Código Penal, mas será que ela saiu das nossas cabeças?

Ela não saiu, porque eu ainda ouço até hoje a justificativa de que a violência aconteceu porque ela traiu, porque existe a suspeita, pela “legítima defesa da honra”. A violência doméstica é a mais democrática que existe. Ela está em qualquer classe social e é independente de religião.

G1: Durante seis anos de juizado especial, houve alguma evolução na forma como as vítimas têm se libertado de situações de opressão?

Rejane: Uma coisa que tenho percebido é que elas denunciam e não querem mais viver aquele relacionamento.

Boa parte, eu diria até que a grande maioria, vive anos naquele relacionamento abusivo até chegar ao Judiciário. É muito difícil que a mulher sofra violência e denuncie de primeira. Quando ela denuncia, é porque vive aquilo há muitos anos.

Às vezes, elas ainda estão morando com o agressor e pedem ajuda na sala de audiência. “Doutora, eu preciso sair desse relacionamento de algum jeito. Não consigo deixar, mas eu sei que isso me faz muito mal, eu tô sofrendo.”

A Lei Maria da Penha foi um divisor de águas, porque trouxe muito essa visibilidade do que é violência [doméstica]. Em Sobradinho, quando cheguei, a distribuição mensal era de 100 [processos por mês]. Quando eu saí, eram 250.

Ainda existe pouca denúncia das mulheres de classe socioeconômica maior, porque elas têm uma rede mais estruturada, pessoas de apoio, família e o próprio dinheiro, que enseja tratamento psicológico e mecanismos para que ela possa sair daquela situação.

As mulheres de classe social mais baixa, geralmente, não têm a família tão próxima. Há muitos casos em São Sebastião de pessoas que vieram de outros estados, então elas não têm ninguém aqui. Quem elas têm é a polícia e a Justiça.

G1: O atendimento, tanto da Polícia Civil quanto da Justiça, deveria ser feito por mulheres como forma de melhor acolher as vítimas de violência doméstica?

Rejane: A misoginia não se combate com outra misoginia. Tudo é acolhimento.

O fato de eu ser mulher não significa que a minha escuta será melhor que a de homens. Conheço juízes que trabalham com violência doméstica que fazem uma escuta fantástica. O [meu] diferencial é que eu gosto muito do tema e passei a estudar.

A violência doméstica tem um binômio: acolhimento e responsabilização. O acolhimento da mulher e responsabilização do agressor não necessariamente precisa ser uma sentença condenatória, mas que ele reconheça a violência enquanto crime.

Tanto em delegacias quanto no Judiciário e no Ministério Público, o que a gente precisa é de formação continuada. Não adianta uma mulher não saber conversar com a vítima. Já tive de fazer uma intervenção e indeferir a pergunta de uma promotora de Justiça querendo dar conselhos.

G1: Ainda é preciso ampliar a rede de acolhimento às mulheres e fortalecer os instrumentos de responsabilização dos agressores?

Rejane: Sim, porque o que é mais difícil da Lei Maria da Penha é romper com um padrão de comportamento.

Não é como a Lei de Crimes Hediondos, que nasceu do sequestro do empresário Abílio Diniz [em 1989] que é mais fácil de se aceitar. Quando se mexe na “instituição família”, o Estado intervindo no âmbito privado e, principalmente, de domínio do homem, é muito mais difícil.

As políticas públicas são muito deficientes ainda. Por isso, é preciso conscientização dos operadores do direito – advogados, juízes, promotores – quanto à formação continuada, o estudo de gênero.

Também é necessário um trabalho conjunto do Judiciário com o Executivo para que haja continuidade das ações, porque sempre há projetos excelentes que morrem na mudança de administração.

A maior dificuldade [deste processo] é a lei tentando romper padrões de comportamento.

Luiza Garonce