(Época, 05/07/2016) Pais não encontram na rede de saúde os cuidados essenciais para a vida de seus bebês.

Camilla Raquel Alves, de 22 anos, vive uma situação periclitante. “O que era ruim piorou”, diz Camilla. “Tem dia que a agonia não vai embora.” A agonia está na rigidez persistente nos braços da filha caçula, nos gritos da menina dia e noite adentro – sem pausas – e nos recentes sacolejos que percorrem o pequeno corpo de Lys. “Uma amiga me mandou um vídeo do filho dela, que nasceu com microcefalia e morreu meses atrás”, diz. “Ele tinha esses mesmos sinais, e eram convulsões.” Há mais de cinco meses Camilla tenta marcar testes neurológicos para Maria Lys, que nasceu com microcefalia.

Camilla Alves e a filha caçula, Maria Lys, que nasceu com microcefalia. Em João Pessoa, Paraíba (Foto: Rizemberg Felipe/Agência & Studio/ÉPOCA)

Os exames podem dar respostas sobre as convulsões e o uso do remédio que Lys toma todos os dias. Como Lys se mexe muito, precisa ser sedada para fazer os exames. Os hospitais em João Pessoa, ela diz, negaram atendimento. Numa das ocasiões, Camilla soube que o exame não seria feito depois de a filha ficar 12 horas em jejum. “Disseram que não têm condições de sedar um bebê”, afirma. Há um mês, Camilla conta que compareceu a um evento da Cruz Vermelha e abordou Roberta Abath, funcionária da Secretaria de Saúde de João Pessoa, para saber o porquê do atraso nos exames. “Como tinha bastante gente lá, a pessoa anotou meu telefone e prometeu me ligar”, diz. “Ainda estou esperando.” Procurada, a secretaria não respondeu aos pedidos de entrevista.

Desempregada, Camilla depende do salário mínimo que a mãe recebe e do benefício (também de um salário mínimo) oferecido pelo governo federal para famílias extremamente carentes. Ela também é mãe de Maria Klara, de 4 anos, fruto de um relacionamento anterior. “O pai de Maria Lys também não me ajuda”, diz. Camilla gasta R$ 29 por semana para levar a filha às duas sessões semanais de fisioterapia, estimulação visual e terapia ocupacional. Por lei, Camilla deveria ter direito ao transporte gratuito, mas ainda não conseguiu. O mesmo acontece com os medicamentos. “Se quiser que minha filha não convulsione e tome todos os outros remédios, tenho de pagar”, diz. “Ao posto não chega nada.”

O Ministério da Saúde afirma que essas atribuições são do município e que Camilla tem, sim, os direitos que lhe estão sendo negados. “Esses procedimentos e os remédios são garantidos pelo SUS”, diz Maria Inez Gadelha, diretora do Departamento de Atendimento Especializado do Ministério da Saúde. “Não faz sentido a filha dela ser privada disso. Para mim, [essa informação] chega a agredir.” Ela afirma que as famílias devem procurar a Secretaria de Saúde do município e a assistência social para resolver o impasse.

Cuidar de uma criança com deficiência, como descobriu Camilla, significa ser acompanhado, por longos anos – ou uma vida inteira –, por uma equipe multiprofissional. Como escreve o psiquiatra americano Andrew Solomon em Longe da árvore (Editora Companhia das Letras), em que relata as dificuldades de criar alguém diferente daquilo que é visto como “normal”, “esses pais estão embarcando num novo tipo de vida, completamente diferente”. Embarcar nessa vida desafiadora é arrebatador para qualquer um, com a agravante de não ter condições financeiras e depender dos ineficientes serviços públicos.

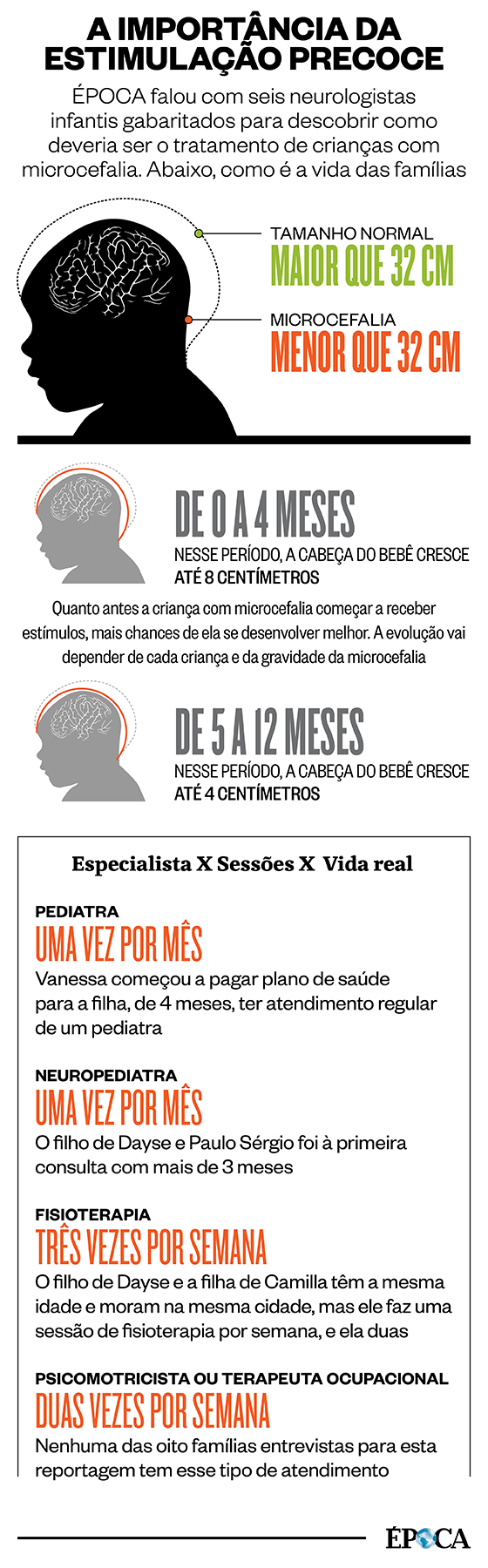

Crianças com microcefalia exigem cuidados especiais, muitos deles inexistentes em algumas regiões de um país desigual. ÉPOCA ouviu cinco neurologistas infantis para esmiuçar o que seria um tratamento de excelência para um bebê com microcefalia. Envolve fisioterapia com um especialista em estimulação precoce pelo menos três vezes por semana; duas consultas semanais com um psicomotricista ou um terapeuta ocupacional; fonoaudiólogo em alguns casos; consultas mensais com pediatra e neurologista e semestrais com otorrinolaringologista e oftalmologista. “É uma conta que, na rede particular, pode ultrapassar R$ 4 mil por mês”, diz Rudimar dos Santos Riesgo, do Departamento Científico de Neurologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. No Brasil, há 1.581 casos registrados.

Na rede pública, protocolos do Ministério da Saúde norteiam o que deve ser feito em cada caso. Nem toda criança com microcefalia precisa frequentar um neurologista infantil por mês, afirma Maria Inez, mas é importante que aquela que precisa o faça rapidamente. Em março, o Ministério lançou uma força-tarefa para que Estados e municípios reduzissem as filas de espera. No primeiro mês, o aumento de diagnóstico – para confirmar se a criança tem ou não microcefalia – subiu 136%. A estratégia para um problema de quase um ano acabou em 30 de junho.

O eletricista Paulo Sérgio dos Santos, de 31 anos, descobriu que ter uma guia médica não garante atendimento imediato ao filho Paulo Henrique, que nasceu com microcefalia e com microgiria, uma condição que atrasa ainda mais o desenvolvimento global da criança. Com 2 meses e meio Paulo Henrique fez a primeira sessão de fisioterapia. Enquanto isso, Dayse, mulher de Paulo, aprendeu com amigas a fazer massagens e estimular a coluna cervical do bebê. A avaliação por um neurologista, que depende do trabalho da maternidade, levou mais de quatro meses para acontecer. A consulta estava marcada para o final da semana do Carnaval, mas nenhum médico apareceu no trabalho para atender Paulo Henrique. Dayse conseguiu remarcar a consulta para março.

Paulo Henrique é o primeiro filho de Paulo e o terceiro de Dayse, de 26 anos, mãe de dois meninos fruto de seu relacionamento anterior. “Meu filho é lindo”, disse o pai ao ver o filho pelo vidro do berçário. Paulo queria acompanhar a mulher no parto, um direito previsto em lei desde 2005, mas não permitiram que Dayse, amedrontada e ansiosa, tivesse acompanhante na sala. Paulo Henrique, o filho, saiu da maternidade com encaminhamento para um centro de tratamento para crianças com deficiência. “Foi uma chuva de criança indo para lá”, diz o pai.

Para dar conta na mudança da rotina da família, Paulo alugou um espaço para montar a própria oficina de consertos de eletrônicos perto de casa. Se a escolha dependesse de planejamento financeiro, provavelmente ele teria esperado o cenário econômico melhorar. Paulo trabalhava com o marido de uma tia – não precisava ter pressa. A urgência de Paulo era outra, com data para nascer – 18 de dezembro de 2015.

A estimulação precoce é fundamental para o futuro dessas crianças. O cérebro de uma criança considerada normal cresce 8 centímetros nos primeiros quatro meses de vida e 4 centímetros nos seguintes. Quanto antes o atendimento começar, melhor. E é aí que o protocolo do Ministério da Saúde peca, uma vez que não estabelece um prazo curto e obrigatório para o primeiro atendimento. “Na prática, as famílias desses bebês com microcefalia vão entrar numa fila preferencial, que é demorada e está superlotada”, diz o neurologista Marcelo Masruha Rodrigues, da Universidade de São Paulo.

Em casa, a irmã e a mãe de Paulo Sérgio se revezam para apoiar Dayse – quando elas não estão, os irmãos mais velhos seguram o caçula para Dayse preparar o banho, por exemplo. “Às vezes, fico tanto com o bebê que os outros dois choram de ciúmes”, diz Dayse. É que Paulo Henrique não dorme bem – tira cochilos curtos, de 15 minutos. Por isso, nem Dayse nem Paulo dormem bem também. “A gente descansa três horas por madrugada”, diz Paulo, sem tom de reclamação na voz. É ele quem faz as vezes de motorista para tentar reduzir o estresse e o cansaço provocados pela nova rotina. Paulo fecha a loja – em qualquer momento do dia – para levar e buscar mulher e filho nas consultas. Depois volta ao trabalho. Por isso, nem sempre consegue cumprir os prazos de entrega combinados com os clientes.

Paulo Sérgio mudou a rotina para levar o filho, que nasceu com microcefalia, aos médicos (Foto: Rizemberg Felipe/Agência & Studio/ÉPOCA)

Em dezembro de 2015, ainda com dores dos pontos da cesárea e cansada pelo pouco sono, a sergipana Vanessa Oliveira, de 36 anos, saiu com o marido para uma mudança burocrática, que implica em uma decisão dolorida, daquelas que nenhum pai ou mãe gostaria ou deveria ter de tomar. O casal transferiu o plano de saúde de R$ 110 mensais da filha mais velha, Elouíse, de 9 anos, para a menor, Maria Clara, então com quase 2 meses. “A gente tem de acreditar que Elouíse vai precisar menos do plano que Maria Clara”, diz Vanessa, engasgando com a própria voz. “Ao SUS não dá para ir. Vejo conhecidas minhas em filas sem fim.” Maria Clara, por enquanto, precisa.

Vanessa desistiu de voltar a trabalhar para cuidar da filha, uma realidade para a maioria das mães de crianças com deficiência. Em março, quando a licença -maternidade acabou, a renda familiar caiu 50% – ou pouco mais que um salário mínimo. “Você vai mudar de escola”, ouviu Elouíse. O colégio particular, que exigia contratação de um transporte para levar a menina, foi substituído por um público, perto de casa, em Aracaju, Sergipe. Os R$ 230 até então investidos na educação de Elouíse estão pagando as passagens de ônibus de Vanessa para médicos e consultas da caçula, uma vez que Vanessa não conseguiu o documento que dá passe livre aos acompanhantes de crianças com deficiência, outro direito que as famílias têm. Além da burocracia para pedir o documento, ela diz, o governo exige RG da bebê para fazer o cadastro.

Quando não está em consulta ou na fila de algum exame com Maria Clara, Vanessa está com a filha no colo, amamentando ou fazendo os exercícios de fisioterapia, repetidos três vezes ao dia – alguns, Vanessa aprendeu com vídeos no YouTube, feitos por mães de crianças com síndrome de Down. “Sou escrava dela”, diz, brincando. Se as mudanças radicais Elouíse ainda não entendeu, a ausência da mãe, mesmo a seu lado dentro de casa, ela já sentiu. Elouíse precisou aprender a preparar o próprio leite com chocolate, algo aparentemente simples para uma criança de 9 anos, mas que foi só tristeza para a menina. “Ela disse que não fica tão gostoso quanto o que eu faço e que nunca mais vai tomar leite nesta casa.”

Thais Lazzeri

Acesse o site de origem: A batalha diária de conviver com a microcefalia (Época, 05/07/2016)