Negras são uma raridade em centros de pesquisa da área de economia

(Folha de S. Paulo, 09/10/2019 – acesse no site de origem)

A desigualdade em aspectos como gênero, renda e raça se tornou objeto frequente do estudo econômico. Mas a composição do quadro de pesquisadores que se debruçam sobre esse e outros temas relevantes para o bem-estar social está longe de ser um modelo de diversidade.

Considerando as mulheres negras —tema de uma série de reportagens que a Folha publica desde domingo (6) e tem hoje seu último capítulo—, a falta de representação pode ser total, dependendo do recorte analisado.

Nos cinco centros de pesquisa econômica, incluindo departamentos acadêmicos mais reputados do Brasil, segundo critérios internacionais, não há uma única representante negra.

Esses centros de excelência são a EPGE e a EESP —ligados à FGV do Rio de Janeiro e de São Paulo, respectivamente—, a PUC-Rio, o Banco Central e a USP.

O ranking que coloca essas instituições entre as “top 5” do país se baseia nas citações do conjunto das pesquisas de seus autores em periódicos importantes, compiladas pela IDEAS, base de dados bibliográfica da área.

A ausência de mulheres negras —contingente que reúne pardas e pretas— se repete nos departamentos de Economia de outras universidades do país, como UFRJ, Unicamp e UFMG, que aparecem bem colocadas em outros rankings da área, como ranking da Folha, o RUF.

Uma exceção nesse contexto é Vilma da Conceição Pinto, economista responsável pela cobertura de finanças públicas do Ibre, instituto de economia também ligado à FGV-Rio, cujo foco não é pesquisa acadêmica, mas produção de índices e análises aplicadas.

A pesquisadora usa o conceito de “trade off” —que significa escolher uma coisa em detrimento de outra— para resumir as dificuldades de sua própria trajetória.

“Um pouco do trade off, no meu caso, foi a questão: como consigo avançar e crescer dada essa situação financeira que também pesa?”, diz.

O relato de Vilma tem muito em comum com o de outras quatro brasileiras entrevistadas pela reportagem. Três delas são pesquisadoras em departamentos econômicos de instituições no exterior e outra é estudante da graduação em Economia, no Insper. As quatro se consideram pardas.

Todas narraram terem superado barreiras, muitas delas relacionadas a contextos familiares de baixa renda, para chegar às suas posições atuais.

“Já no primeiro semestre da graduação [na UFMG], tivemos que preparar uma apresentação em inglês. Eu me lembro de chegar em casa chorando, pensando que não conseguiria me graduar”, conta Jaqueline Oliveira, professora de Economia na faculdade Rhodes College, nos Estados Unidos.

A situação foi resolvida, na época, graças a um cursinho emergencial providenciado pelos pais de Jaqueline e à ajuda de seus colegas da faculdade na elaboração do material.

As mulheres negras enfrentam ainda a dificuldade de serem parte de dois grupos com baixa presença no mundo acadêmico: “Essa baixa representação reflete a interseção entre dois grupos subrepresentados na economia, mulheres e negros”, diz a pesquisadora Fernanda Estevan.

Fernanda é branca, mas faz parte de um recorte na instituição onde trabalha que também ilustra como a diversidade na área permanece baixa.

Ela e a economista Cristine Pinto são as duas únicas mulheres entre os 22 professores pesquisadores da EESP-FGV.

Essa situação se repete na EPGE, onde Cecília Machado —que também é colunista da Folha— e Joísa Dutra são as duas únicas mulheres, ambas brancas, entre os 29 professores do quadro principal.

“Nos Estados Unidos, há uma preocupação com a representatividade das mulheres na Economia, certamente isso já foi percebido como um problema. Aqui, eu não sei se as pessoas percebem isso, e há uma lacuna enorme de dados”, afirma Cecília, que pesquisa temas como economia do trabalho.

A economista brasileira Carolina Alves, que se considera parda, é pesquisadora na Universidade Cambridge, no Reino Unido, e uma das fundadoras do movimento D-Econ, Diversifying and Decolonising Economics.

Segundo ela, a iniciativa busca promover três efeitos na Economia: maior representação de certas identidades; mais abertura para novos modelos teóricos e metodológicos; e combate de um “Eurocentrismo” histórico na área.

O movimento vem ganhando atenção e é um dos sinais de que temas como a presença de mulheres negras na Economia tende a se tornar cada vez mais relevante.

A economista brasileira Ana Paula Melo, que também se considera parda, percebe isso nos Estados Unidos, onde vive atualmente. “Em 2019, ocorreu a primeira conferência de mulheres negras na economia”, diz ela, que faz doutorado na Universidade de Wisconsin-Madison.

Ao ser procurada pela reportagem da Folha para falar sobre o tema, principalmente no contexto brasileiro, Ana Paula relata ter sentido uma inquietação típica dos economistas: queria olhar dados antes de falar. “Para a minha surpresa, não tem tanta coisa catalogada no Brasil”, disse ela, que foi olhar a base de dados do Censo de Educação Superior.

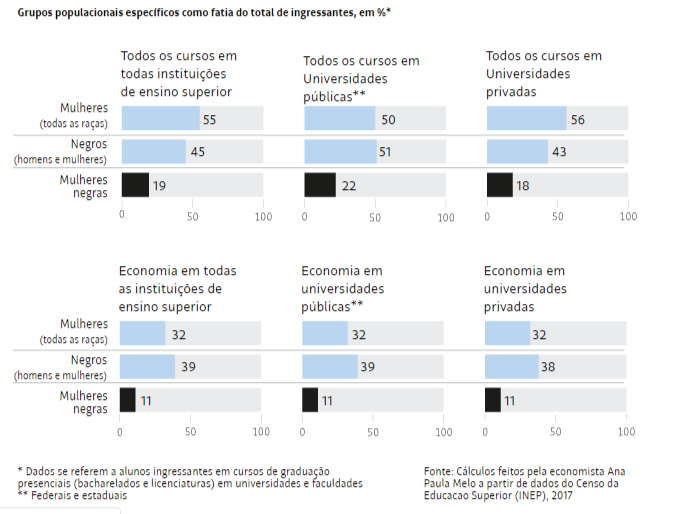

A rápida pesquisa trouxe uma surpresa positiva. Entre 2010 e 2017, as mulheres negras em cursos presenciais de Economia saltaram de 4% para 11% do total de ingressantes na área.

Para Ana Paula, houve um avanço importante, ainda que a fatia mais recente esteja longe dos cerca de 26% que o grupo representa na população —considerando idade entre 18 e 29 anos, segundo dados do censo de 2010.

Ela pondera que a evolução dos dados pode estar contaminada por um ruído, que foi o forte aumento do percentual de autodeclarações de raça no período. Ainda assim, acredita que parte do crescimento tenha sido efetivo, na esteira de políticas como cotas, bônus e bolsas.

Pretas e pardas são cerca de 26% da população adulta, mas equivalem a 11% de todos os ingressantes em cursos de Economia em 2017

As pesquisadoras ouvidas pela Folha dizem que, se esse movimento se refletir no futuro, em maior participação de mulheres negras na área de economia poderá ter impactos, que vão de uma maior diversidade dos temas pesquisados e hipóteses formuladas até a novas conclusões.

Um tema pouco analisado —e que as próprias economistas negras comentam com ressalvas— é a discriminação. Algumas dizem nunca terem sofrido preconceito racial, outras afirmam desconfiar que sim. Quase todas relataram notar que seu sucesso na área causa surpresa.

O que apontaria para outra questão: em um mundo em que muitas áreas importantes ainda são dominadas por homens brancos, é crucial que as fatias da população ainda pouco representadas tenham modelos nos quais se inspirar e muito incentivo. Sem esse apoio, o risco de desistência é maior.

Foi o que percebeu Maria Cristina Sampaulo, vice-presidente de recursos humanos do Goldman Sachs, quando iniciou programas para aumentar a diversidade no banco, há mais de dez anos.

A primeira turma da iniciativa chamada LIFT —cuja meta é melhorar o nível de inglês de universitários negros, durante dois anos— teve uma evasão alta. O programa foi então reformulado e, hoje, inclui um componente alto de mentoria. Dos 57 alunos que ingressaram na segunda turma, 52 concluem o curso em breve.

“A mentoria ajuda a passar a mensagem: eu acredito em você”, diz Maria Cristina.

Essa percepção da importância de “modelos nos quais se inspirar” contribuiu para que o banco lançasse o Dn´A Women, iniciativa que busca inspirar mulheres a trabalhar no mercado financeiro.

Por Érica Fraga e Marina Estarque