Juventude discute a questão LGBT e pretende levar o tema para o conjunto do movimento indígena

(A Pública, 30/01/2018 – acesse no site de origem)

O tema chamou atenção pela novidade: pela primeira vez a juventude indígena inclui um grupo de discussão sobre gênero e homossexualidade em um Encontro Nacional de Estudantes Indígenas (Enei). Essa foi a quinta edição do encontro, realizado em setembro de 2017 em Salvador, Bahia.

Durante cinco dias, universitários indígenas de todo o país se reuniram no Museu de Ciência e Tecnologia da Uneb – debateram com acadêmicos, lideranças indígenas e grupos de discussão pautas tradicionais do movimento indígena – como a demarcação de terras e autonomia – e assuntos mais diretamente ligados à vivência da juventude: políticas de educação, racismo, compromisso em contribuir com o movimento após o término da universidade e a questão LGBT.

Lideranças nacionais, como Sônia Guajajara, também participaram do Encontro (Foto: André Oliveira/Agência Pública)

“A gente teve a primeira conversa num seminário da juventude indígena no Maranhão, no início de 2017. Lá eu puxei essa pauta, por preocupação mesmo, porque no nosso estado [Mato Grosso] a gente tem vários indígenas LGBTs e essa pauta não é falada. Eu puxei justamente para aqueles indígenas que estavam ali ajudarem a gente a pensar: ‘Por que falar desse tema? É necessário? É interessante?’. Quando teve o Enei na Bahia, por incrível que pareça, os organizadores do encontro colocaram um minicurso sobre esse tema”, conta Tipuici Manoki, recém-formada em ciências sociais pela UFMT, militante do movimento indígena e uma das lideranças do incipiente movimento LGBT indígena.

Na sala do minicurso, como foi chamado pelos organizadores, jovens indígenas compartilharam relatos e dúvidas. “Foi bem bom. Tinha professores, tinha lideranças participando. E os professores indígenas se mostraram bastante preocupados com essa pauta porque eles acham necessário falar sobre isso nas escolas indígenas. Eles se preocupam com isso porque… existe, né? Existem LGBTs indígenas”, diz Tipuici.

A conversa rendeu frutos, como conta Erisvan Bone, jornalista formado há dois anos pela UFMA: “A partir daí teve a ideia de a gente criar um grupo de LGBTs no Facebook pra discutir e pra levantar essa bandeira dentro das terras indígenas, pra que eles possam conhecer e respeitar os LGBTs. Porque alguns sofrem discriminação dentro de suas terras. Então é uma coisa que ainda tá criando asas, mas que a gente está querendo fortalecer. A gente está querendo conversar com as organizações de base que nós temos, que são a Coiab e a Apib, pra que elas possam levantar essa bandeira e possam discutir essa temática dentro dos nossos encontros, pra abrir um pouco a mente dos parentes”.

Existe índio gay?

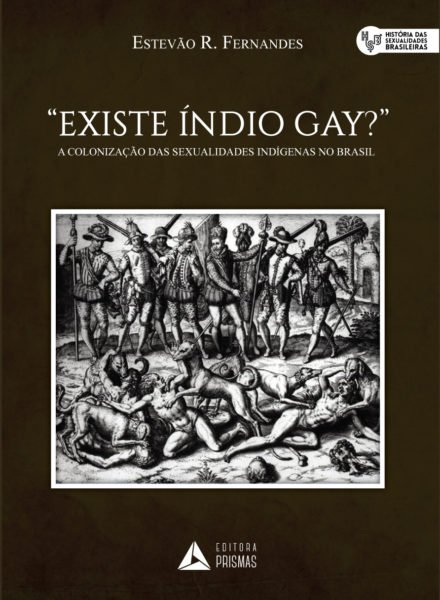

Na opinião do antropólogo e professor da Universidade Federal de Rondônia Estevão Fernandes, autor do livro Existe índio gay? — A colonização das sexualidades indígenas no Brasil, o movimento indígena brasileiro “ainda é um pouco refratário a essa temática”. Segundo Fernandes, isso ocorre porque o movimento “é muito pautado ainda por questões dos anos 70 e 80: meio ambiente, demarcação”. Há “pouco espaço para pautar demandas como juventude, sexualidade. Ainda tem um pouco essa coisa de ‘não vamos prestar atenção nisso porque temos coisas mais importantes para pensar’”, opina o professor.

Uma percepção semelhante à do jovem Erisvan: “Quando a Tipuici tentou levantar isso em São Luís, a gente percebeu que algumas pessoas não gostaram do fato de ela falar como LGBT indígena”. Mesmo entre as lideranças há resistência, comenta a própria Tipuici: “Nós temos lideranças jovens no movimento nacional, no movimento estadual, que são LGBTs e que não falam do assunto. Têm medo, né? E eles estão corretos, porque eu creio que não vai ser aplaudido. O povo ainda é muito fechado. É um tabu dentro do movimento indígena”.

A questão foi pouquíssimo tratada também na área de pesquisa acadêmica, diz o antropólogo Estevão Fernandes: “Eu vi que fora do Brasil havia bastante pesquisa sobre LGBTs indígenas e aqui não havia. Então a minha pesquisa começou com esta questão: por que aqui não tem? Se fora do Brasil a questão de gênero e sexualidade é tão frequente nos movimentos indígenas, por que aqui ninguém pauta isso? Então acabou sendo um pouco a etnografia da ausência. O também antropólogo e pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina Diógenes Cariaga complementa: “O que a gente não pode deixar de colocar em evidência é que todos os registros, tanto históricos quanto etnográficos [da sexualidade indígena], quanto o próprio registro da história da sexualidade em geral, são pautados por um discurso conservador da moralidade católica. Isso não é uma questão só que envolve a homossexualidade indígena; a história da homossexualidade é completamente construída sob um discurso que repreende, que nega”.

“O primeiro caso de homofobia que aconteceu no Brasil foi com um indígena tupinambá do Maranhão”, conta Tipuici. “Ele foi colocado na bucha de canhão e foi estraçalhado. A Igreja usou ele como exemplo pra que não existisse mais relação homoafetiva dentro da comunidade. Então a gente sabe que isso não é de agora: a proibição veio de fora – mas a prática é de dentro”.

Segundo Fernandes “os relatos de matança de indígenas LGBT, como a gente chamaria hoje, ou homodesejantes, ou qualquer coisa que a gente chame no nosso léxico, são muito antigos. Era praxe, assim como era praxe estuprar uma indígena para tomá-la como escrava. A colonização necessariamente domina cada pedacinho da vida do colonizado, inclusive essa parte mais afetiva”.

Transposição de conceitos

Outro fator complica a pesquisa acadêmica na área: transpor os conceitos das teorias de gênero e sexualidade utilizadas no mundo não indígena pode levar a erros graves de interpretação, como explica Cariaga: “Quando se fala das práticas sexuais indígenas, nomeá-las enquanto homossexuais ou homoafetivas às vezes nem faz sentido, porque o contexto da prática ou a moralidade do grupo é completamente diferente da nossa. Em alguns casos, não faz parte do registro da sexualidade, da vida comum, essa ordem do discurso que nós temos, do tipo ‘duas pessoas do mesmo sexo fazendo carinho logo são homossexuais’. São dois modos de pensar o mundo muito diferentes. O próprio corpo nu. Quem impôs a cobertura do corpo dos índios foi o contato. Mais do que uma moralidade heteronormativa, a primeira forma de normatização desses corpos indígenas foi colocar roupa, introjetar uma noção de pudor, de vergonha”, diz o antropólogo.

O V Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas reuniu universitários de todo o país (Foto: André Oliveira/Agência Pública)

Nos dias atuais, a entrada massiva das religiões evangélicas nas aldeias também traz mais uma dificuldade para os indígenas que fogem do padrão heteronormativo. “Os neopentecostais causaram um êxodo tremendo de indígenas LGBT porque, mais que a Igreja Católica inclusive, eles têm ensinado aos indígenas como ter preconceito”, afirma Fernandes.

A homofobia presente na sociedade brasileira é outra dificuldade, como diz o jovem Erisvan. “A gente já sofre preconceito por ser indígena, já sofre o racismo, né? Então você ser indígena e ser um LGBT é sofrer um preconceito duplo.”

Essas dificuldades não desanimam o grupo criado a partir do encontro no Enei. “A gente não quer se colocar nas caixinhas; por enquanto a gente está apenas falando de LGBTs indígenas, não é nem um movimento ainda. A gente ainda precisa discutir. Mas é necessário. Apesar de ser uma pauta que ainda está começando, a gente pretende ampliá-la para o movimento indígena”, diz Tipuici.

Erisvan fala dos próximos passos a serem dados pelo grupo: “Esse ano a gente pretende trazer esse tema no Acampamento Terra Livre, que é o maior evento que reúne os indígenas, pra ver qual vai ser a reação dos parentes. E a partir daí a gente vai começar a trabalhar mais a fundo. A gente está disposto a conversar numa boa, tentar explicar aos parentes que quiserem ouvir e compreender que nós temos LGBTs indígenas, sim, e que tem muitos que não se assumiram ainda, que estão guardando pra si e estão se sentindo muito mal. Eu acho que a galera precisa entender que toda forma de amar é possível e que os parentes precisam ser respeitados”.

Erisvan Bone, 28 anos, jornalista, indígena Guajajara

“A gente já sofre preconceito por ser indígena, já sofre o racismo, né? Então você ser indígena e ser um LGBT é sofrer um preconceito duplo”, diz Erisvan Bone (Foto: André Oliveira/Agência Pública)

Dentro do meu povo, quando surgiram os primeiros LGBTS, eles estranhavam, não aceitavam muito. A aceitação dentro da própria aldeia foi com o tempo; as pessoas foram compreendendo que a pessoa gostava de outra pessoa do mesmo sexo, mas não foi da noite pro dia; foi um período longo. Hoje já é bem aceito, os LGBTs são bem respeitados, inclusive na minha aldeia, quando tem rituais do nosso povo, quem anima mais mesmo são os LGBTs. São eles que cantam, que dançam, eles vêm de saia, vêm montados, animam a noite toda… Então hoje os caciques mandam buscar esses indígenas que sabem animar.

Pra mim foi um processo meio complicado. Desde criança eu já sabia da minha orientação, só que sempre vem aquele receio da família. Eu me relacionava com outras pessoas escondido, ficava com medo de alguém saber, mas, quando eu tive que sair da aldeia pra estudar fora, minha mente foi abrindo um pouco mais e eu fui criando um pouco mais de coragem. Ouvi relatos de outras pessoas, relatos de amigos… E a partir daí decidi “sair do armário”, como o povo fala, né? Mas ainda com medo da aceitação da minha família, dos amigos, dos parentes. Tanto que eu me assumi mesmo pra minha família tem só sete meses. Ontem fez sete meses que estou namorando, e esse namoro foi o primeiro que eu assumi pra minha família e pra todo mundo, porque eu coloquei o status de “relacionamento sério”com ele no Facebook. Então causou aquele impacto, né?

Já levei ele na aldeia uma vez e foi muito bem recebido por todos, foi muito bom, muito gratificante, mas mesmo assim ainda tenho um receio. Não sei o que eles pensam, tem alguns que ainda olham meio torto… Mas a cada dia que passa a gente vê que a situação tá melhorando mais.

Tipuici Manoki, 30 anos, cientista social, povo Manoki

Tipuici Manoki, recém-formada em ciências sociais pela UFMT, é militante do movimento indígena e uma das lideranças do incipiente movimento LGBT indígena (Foto: André Oliveira/Agência Pública)

Aqui dentro da aldeia não tem pessoas assumidas. Embora eu milite pela causa, aqui na minha comunidade eu não falei sobre esse assunto ainda. Mas alguns jovens já conhecem essa pauta. Então por isso a nossa preocupação: como trazer pra dentro da comunidade? Porque os nossos mais velhos foram criados na missão [jesuíta] por padres, então é tudo muito proibido. Não era; mas se tornou depois que veio essa religião pra dentro da nossa comunidade.

Eu sempre soube [que era uma pessoa LGBT]. Mas depois que eu cheguei na idade de 14 anos, que você começa a descobrir os amores da vida, aí eu passei a me entender melhor. Eu não sei, talvez a gente nasça assim… não tem explicação, sabe? Mas pra assumir mesmo aqui na aldeia é complicado. A parte de ter que falar sobre isso… essa parte que é complicada. Ser, não.

Aqui na aldeia as pessoas mais próximas, que são meus primos, são as pessoas que sabem da minha orientação; mas no todo, na comunidade, acho que as pessoas sabem, mas não falam no assunto. E eu também não falo. Eu não me sinto obrigada a falar. Nunca um irmão ou irmã hetero chegou pra minha família e disse “ai, mãe, sou hetero”. E eu também não me sinto obrigada a fazer isso, não.

Eu acho que o motivo pra gente falar sobre esse assunto é porque nós existimos, nós estamos aqui! E às vezes nós somos invisibilizados pelo que nós somos. E nós também fazemos parte do movimento nacional, então por isso temos que falar disso.

Esta reportagem faz parte do Especial Amazônia Resiste, da Agência Pública.

Sofia Amaral