Em todo o Brasil, estima-se que 1% das violências de gênero aconteçam online, o que representa 120 mulheres vítimas por dia.

(Diário de Pernambuco, 29/06/2018 – acesse no site de origem)

Maria Eduarda Melo estava debruçada sobre os livros e tentando se concentrar nas páginas de contabilidade introdutória. Enquanto lia, conversava com outros 59 colegas de turma em um grupo de Whatsapp. O telefone servia para mantê-la acordada e compartilhar a angústia antes da prova universitária. Às quatro e meia da manhã, começaram a chegar fotos no grupo dos alunos deitados sobre as folhas. Maria Eduarda apontou a câmera para si mesma e enviou sua própria versão da madrugada extenuante. De camisola, deitada na cama, com um dos braços apoiados na cabeça e outro no livro, ela clicou e foi dormir.

Cinco horas depois, acordou com um celular cheio de mensagens e uma confirmação. Havia se tornado uma vítima do tribunal de internet. Um detalhe quase imperceptível atraiu a atenção de alguns colegas do grupo: na imagem apareceu um pedaço da aréola de um dos seios de Maria Eduarda. Suficiente para a foto fosse compartilhada sequencialmente em várias redes universitárias do Grande Recife. Maria Eduarda, aos 17 anos, tornou-se uma estatística quase invisível no Brasil: a das 120 mulheres que são vítimas diárias de violência online no país.

Neste mês, homens vestidos com uma camisa da seleção brasileira postaram em uma rede social um vídeo no qual incentivavam uma russa a chamar, em português, seu próprio órgão sexual de “b … rosa”, enquanto ela não sabia o que estava dizendo. O país ficou indignado com isso, mas permanece indiferente à dor das brasileiras que têm suas vidas expostas e violentadas todos os dias na rede. Não é um problema menor: de todos os comportamentos agressivos e difamatórios no mundo virtual, 95% têm como alvo o público feminino.

Esses torcedores repudiados não são muito diferentes dos três em cada 10 homens que já compartilharam imagens caseiras de mulheres nuas feitas sem o consentimento delas. A questão já mereceu estudo da Organização das Nações Unidas (ONU) e com justificativa. De cada 10 mulheres que usam a internet, há sete Marias Eduardas sofrendo exposição à violência online.

Se a cada dois segundos, de acordo com o relógio de violência do Instituto Maria da Penha, uma mulher é vítima de violência física ou verbal no Brasil, é quase óbvio para especialistas em discussões de gênero que essa violência também é vivenciada no mundo digital. “A internet é a nova rua”, diz a professora de direito da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) e coordenadora do grupo Frida de Gênero e Diversidade, Carolina Ferraz. Para ela, “o espaço cibernético é nossa casa, nosso bairro, não se pode ser visto como distante da realidade”. É um lugar que permite “a continuidade do sistema machista, para a cultura da banalização da violência de gênero, que olha para o mulher como um objeto “, diz a gerente de conteúdo da ONG feminista Olga, Débora Torri.

Quando Maria Eduarda sofreu o assédio viral, não era a primeira vez que ela sentia essa cultura pesar sobre o próprio corpo. A diferença foi a exposição involuntária e o constrangimento imediato. A foto já estava em seis grupos de universitários no aplicativo de mensagem. Na roda de amigos e estranhos. A imagem ganhou setas apontando para o seio. “Eu mesma olhei para a foto e tive dificuldade em enxergar a aréola, não sei como as pessoas tiveram essa capacidade”, lembra. A primeira reação foi sentar e chorar. Depois, dizer à mãe e ser chamada de irresponsável.

Naquele dia, Maria Eduarda entrou no ônibus com vergonha. Para ela, todos os olhares eram de julgamento, todos os passageiros tinham visto a foto. E não havia nada de absurdo em deduzir isso: 61% da população brasileira é usuária da rede. Ou seja: seis em cada dez passageiros do coletivo eram potenciais consumidores de sua imagem. Naquele dia, na sala de aula, ela encontrou-se com os 59 colegas de turma. Na sala de aula, ninguém falou com ela sobre o assunto.

Perseguidor em série

Rose Leonel dá nome a projeto de lei que tipifica crimes online contra mulheres no Brasil. (Foto: Edilson Rodrigues/Ag. Senado)

Ela era colunista de um veículo de comunicação local. Ele, funcionários da presidência do maior shopping da cidade de Maringá, no estado do Paraná. O ano era 2006. Rose Leonel não queria mais o namoro, mas seu ex-parceiro não aceitou. Ele pediu para voltar e começou a ameaçá-la com o propósito de resgatar o romance. Se ela não voltasse, ele arruinaria a vida dela. E assim o fez. O homem começou uma incansável cruzada para manchar a imagem social de Rose. Ele hackeou a conta de e-mail da jornalista e, tirando proveito de algumas fotos íntimas trocadas pelo ex-casal, começou enviar o conteúdo para uma lista de 15 mil contatos. Foi uma sequência de fotos. Algumas, verdadeiras. Outras, montagens produzidas a partir de imagens de sites de pornografia.

Não satisfeito, ele carregou as imagens em sites pornográficos, com e-mail e telefone de contato de Rose, que passou a receber mensagens com propostas e convites para sair. Quando as chamadas eram para o telefone fixo, quem atendia muitas vezes era seu filho, então com 11 anos. Incansável, o antigo namorado empreendeu outras formas de execração pública. Ele fez cópias de um CD com as imagens e as distribuiu entre parentes, conhecidos e habitantes desconhecidos da cidade. Foi aos condomínios locais e deixou a gravação na portaria. Fez cartazes e colocou no comércio popular.

“Denunciei à justiça. Ele pagou uma multa de R$ 3 mil e continuou cometendo o crime. Eu estava desempregada, desacreditada, ninguém na cidade queria a minha causa, ninguém acreditava em mim”, lembra Rose. “As normas sociais impõem às mulheres o cumprimento das regras de recato. E, quem se atreve a fugir, sofre uma condenação. Na internet, essa sentença é mais explícita”, descreve a presidente da Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Pernambuco (OAB-PE), Ana Luiza Mousinho.

O agressor online usa essa tendência da sociedade para culpar a vítima e, portanto, diz Carolina Ferraz, age com o objetivo de destruir a vida da mulher. Especialistas em segurança da informação e direito argumentam que esse tipo de violência é tão destrutivo quanto a violência física. Até porque, em geral, é a soma de outras violências, diz Mariana Nadai, da Olga. “Os efeitos colaterais são semelhantes. Sentimento de inferioridade, depressão ou até mesmo o suicídio. Há uma privação da vida social, em termos de vergonha, e silenciamento, pois muitas mulheres ao tentar denunciar sofrem mais violência”, ressalta Débora Torri, da Olga.

Rose teve que ir a São Paulo para conseguir um advogado. Na justiça, obteve a condenação do agressor a 1 ano e 11 meses de prisão e indenização de R$ 30 mil. Isso foi há cinco anos. A pena foi revertida em doação de cestas básicas. A multa nunca foi paga. Mesmo sendo dono de uma loja comercial e com emprego formal, o criminoso não tem nenhum bem em seu nome. O pior para ela é a infinitude do pesadelo. “Um crime na vida civil tem começo, meio e fim, na internet, perpetua-se, há sempre uma possibilidade de retorno”, lamenta.

As formas de violência

O que Rose Leonel sofreu tem um nome: é sextorsão, “uso da imagem para intimidar ou extorquir”. Uma das formas mais comuns de violência contra as mulheres na rede, junto ao cyberbullying (ofensas) e cyberstalking (perseguição online). O relatório “Violência de Gênero na Internet: Diagnóstico, Soluções e Desafios”, da Coding Rights e Internetlab, identifica pelo menos 12 formas de violência de gênero online. Quando seu pesadelo começou, Rose custou para encaixar sua própria experiência em qualquer um desses nomes. Hoje, é a nomenclatura de um projeto de lei que pode acabar com esse problema no Brasil.

Há dois desafios em andamento em relação à questão no país. Um deles é distribuir informações que permitam às mulheres identificar-se como vítimas e orientá-las sobre o que fazer. O outro é legislativo, para aplicar punições mais severas que podem inibir os agressores e acabar com o mito da impunidade na rede.

O projeto de lei 5555/13, conhecido como Rose Leonel, altera a Lei Maria da Penha (11.340/06) para tipificar a divulgação, na Internet ou outro meio de propagação, de informação, imagens, dados, vídeo, áudio, montagem e fotomontagens de mulheres sem o devido consentimento. Para quem fizer o registro, a pena é de seis meses a um ano e multa. Para quem divulgar sem autorização, dois a quatro anos e multa. O texto foi aprovado em plenário e voltou para a Câmara dos Deputados para revisão. A expectativa é de que nos próximos meses siga para a sanção da presidência.

Os juristas asseguram que, mesmo sem essa lei, já existe como punir os agressores com outros mecanismos já vigentes na legislação brasileira. O principal deles é o quadro penal como calúnia, injúria ou difamação, a depender do caso. A situação pode se encaixar em importunação, pelas situações de recepção de mensagens insistentes; e, na área civil, como perdas e danos. Podem amparar ainda a mulher o Marco Civil da Internet (12.965/14), a lei 12.737/2012 (Carolina Dieckmann) e a própria Lei Maria da Penha.

“O Marco Civil, no Artigo 19, diz que as plataformas também podem ser responsabilizadas por não remover conteúdo que fere a honra de alguém. E, no Artigo 21, diz que a plataforma não precisa de uma ordem judicial para remover o conteúdo”, explica o presidente da Comissão de Direito e Tecnologia da Informação (CDTI) da OAB-PE, Raquel Saraiva. Publicada este ano, a lei 13.642/18 atribuí à jurisdição da Polícia Federal a investigação de crimes cibernéticos, que pode acelerar a identificação do criminoso e a punição.

Casos de violência online contra mulheres podem ser denunciados nas delegacias de crimes cibernéticos. Em Pernambuco, a queixa também pode ser feita em qualquer delegacia de polícia, de acordo com a Portaria 50 da Polícia Civil, publicado em fevereiro de 2017. O delegado Derivaldo Falcão diz que hoje existem dispositivos suficientes para identificar criminosos, mesmo com perfis falso.

Estupro virtual

No começo, era apenas mais uma conversa no Facebook, até que ele pediu fotos sensuais. Joana*, na época uma adolescente de 14 anos, estava com medo. Ele enviou uma imagem e quebrou o gelo. Ela enviou duas fotos, sem mostrar seu rosto. Em menos de 15 dias, as ameaças começaram. Ele pediu mais imagens, mostrando o rosto, introduzindo objetos em seu órgão sexual ou escrevendo “Eu sou cachorra” em um papel. Joana ficou apavorada. Não sabia o que fazer. Ele foi vítima de “estupro virtual”

Quando ela decidiu não enviar mais fotos, o agressor pegou uma sequência de 10 arquivos e os distribuiu na web. As imagens chegaram às mãos de colegas, amigos e pessoas de outros estados. Foram parar na coordenação da escola religiosa em que ela tinha uma bolsa de estudos. Nos corredores, os meninos passavam e faziam questão de dizer: “eu vi suas fotos, você estava gostosa”. Cada frase entrava rasgando a autoestima de Joana. O dia em que a mãe foi para a escola, convidada pela direção a olhar as fotos, foi um inferno. “Ela disse que nem prostituta faria aquilo, que sentia nojo de mim e muito mais.”

Joana se sentia culpada, cada vez mais. Passou a viver trancada dentro de casa, sem celular e remoendo sozinha a dor. Os amigos mais próximos se afastaram, envergonhados. Ela mesma sentia vergonha de si. Não conseguia nem se olhar nua no espelho. Tudo doía. Na tentativa de aliviar esse sofrimento, tomou pílulas de remédios traja preta que pegava escondido da avó. Tentou se cortar sete vezes na perna direita e três vezes no braço esquerdo com uma lâmina de barbear. “Olhava para mim e sentia raiva”, lembra.

Em um momento, chegou a procurar a polícia, mas não obteve sucesso em levar adiante a acusação. Nem o disseminador nem os replicadores do conteúdo foram punidos. Sim, quem compartilha também tem responsabilidade, dizem Derivaldo Falcão e Carolina Ferraz. Porém, a tipificação depende de uma jurisprudência controversa no Brasil, explica Raquel Saraiva.

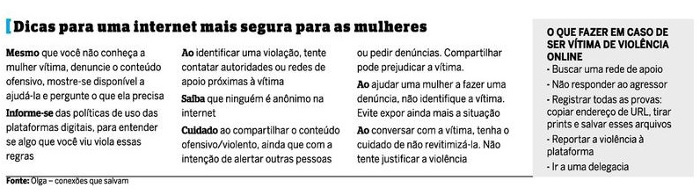

Joana precisou de apoio psicológico por um ano e meio para conseguir voltar a viver. Ainda hoje, continua com medo. Rose sabe exatamente o que é isso, então decidiu dedicar sua vida a cuidar de mulheres vítimas de violência online, na ONG Marias de Internet. Lá, acolhe, aconselha e orienta. Em maio deste ano, Olga lançou o site #conexõesquesquesalvam, para divulgar informações e ajudar as mulheres nessa mesma situação. O Instituto Patrícia Galvão também fez a sua parte, assim como a ONG Safernet, divulgando análises em seus respectivos sites. Embora lenta, a informação chega. As mulheres, então, se perguntam quando a indignação pública diante dos todos os casos de violência de gênero online também virá.

*Nome fictício

Alice de Souza