A superstar se abre com franqueza ímpar e admite que só agora, com a maturidade, veio encontrar sua melhor atuação no papel de si mesma. Leia entrevista completa

(Revista Trip, 01/09/2016 – acesse no site de origem)

A clássica distinção entre celebridade e herói diz que um vive para ele mesmo e o outro vive para resgatar a experiência humana e a sociedade. Habitamos um mundo repleto de celebridades, e em torno delas gira o noticiário. Quem namora quem, quem traiu quem, quem está na praia com a família num sábado ensolarado, quem está passeando pela Europa nas férias de verão… não há nada de relevante nessas informações, mas ainda assim queremos espiar como vivem os famosos e escutar o que eles têm a dizer. Na maioria das vezes o que eles têm a dizer é tão significativo quanto as imagens distribuídas pela mídia de massa, mas em certas noites de lua cheia aparece alguém disposto a usar a fama para falar coisas que importam e nos fazem pensar. Taís Araújo é uma dessas pessoas.

Taís teria preferido que esta entrevista não falasse de raça, de machismo, de misoginia ou de preconceitos porque esses seriam assuntos miúdos em um mundo justo, mas não vivemos em um mundo justo e esses são assuntos fundamentais. Então Taís não se acanha.

Ler definições a seu respeito como “a primeira protagonista negra da televisão brasileira” (em Xica da Silva, 1996) e “a primeira protagonista negra da rede Globo”, (em Da cor do pecado, 2004) a incomodam, mas ela respira fundo e tenta entender por que frases assim ainda são escritas. A verdade é que Taís foi a primeira protagonista de novela das 9 na Globo a ganhar um papel escrito para qualquer atriz: em Viver a vida (2010), a personagem dela poderia ter sido branca. Então ela pega esse bastão e anda com ele, tentando iluminar as cabeças menos privilegiadas. Da mesma forma, ela não se esquiva de falar a respeito das vezes em que se sentiu tratada como um objeto apenas para fins de erotismo. Vir ao mundo como mulher e negra é um privilégio e ela se sente na obrigação de dar esse recado.

Criada na zona norte do Rio, Taís se mudou aos 9 anos com a família para a Barra e invadiu um universo dentro do qual todos ao redor pareciam ter uma pele diferente da sua. O pai, economista, conseguiu a duras penas fazer com que as duas filhas estudassem em colégios tradicionais, como o Anglo-Americano, e Taís, que sempre foi mais bonita do que a média, entendeu como exatamente era diferente.

A carreira de modelo começou cedo, e a de atriz foi quase ao acaso, mas aos 17 anos, quando teve que tirar a roupa em uma novela da TV Manchete, parou para construir sua cartilha de códigos morais. Não parecia ser certo uma menina prestes a completar 18 anos exibindo tanta pele em rede nacional de TV, ainda que o mundo ao redor dissesse que estava tudo bem. Não estava, e ela sabia.

Taís vive com o ator Lázaro Ramos há 12 anos e tem dois filhos: João, 5, e Maria Antonia, 1 ano e 5 meses. Aos 37, tendo no currículo 11 novelas, 3 minisséries, 7 filmes e 10 peças, ela se sente finalmente uma profissional madura e diz que agora se achar que tem que tirar a roupa tira sem problema, mas nunca mais fará isso sem estar à vontade.

Atualmente está em cartaz em São Paulo com a peça O topo da montanha, na qual contracena com o marido. O texto, sucesso em Londres e na Broadway e que ela e Lázaro quiseram trazer ao Brasil, trata do último dia de vida de Martin Luther King: é contundente, e não é raro que Taís esteja aos prantos ao receber os aplausos finais. Em setembro ela poderá ser vista nos cinemas no filme O Roubo da Taça, que conta a história do roubo da taça Jules Rimet, e na minissérie Mister Brau, que vai ao ar pela Globo e que ela e Lázaro protagonizam, e que foi renovada para uma terceira temporada.

Por quase duas horas ela falou com a reportagem da Tpm sobre a experiência de ser mulher e negra, sobre família, ancestralidade, casamento e sobre os ataques racistas que recebeu no ano passado pelas redes sociais. Ao final ficamos com a real sensação de que Taís é dessas pessoas que sabem que a busca não leva ao êxtase para si, mas à conquista da sabedoria e do poder para servir aos outros. E saímos com a certeza de que nada é mais erótico do que inteligência misturada à coragem. Nas palavras de Guimarães Rosa: “O correr da vida embrulha tudo”. “A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem.”

A partir da esq., na casa da madrinha em São Paulo, com pouco mais de 1 ano; aos 11, “idade da feiura braba”; um dos primeiros trabalhos como modelo, aos 13; nos bastidores de Xica da Silva, na TV Manchete em 1996 (Foto: Arquivo pessoal)

Tpm. Você foi criada no Méier, na zona norte do Rio?

Taís Araújo. Fui, mas antes de eu fazer 10 anos a gente se mudou para a Barra. Era uma família humilde, mas a gente sempre teve casa própria, um carrinho, não morávamos em comunidade. E, assim que meu pai conseguiu, a gente se mudou para a Barra. Eu e minha irmã estudávamos em escola particular tradicional, mas meus primos não tinham as mesmas condições e essa é minha grande preocupação com meus filhos. Eu não quero criar esses meninos no Jardim Botânico para eles acharem que o mundo é o Jardim Botânico. Não posso. Essa é minha grande questão. Não posso criar duas crianças negras numa bolha da zona sul do Rio de Janeiro.

Você está dizendo que havia na sua infância um maior contato com a realidade do que seus filhos têm hoje? Eu tive esse acesso a minha família estendida, meus filhos também têm aos filhos dos meus primos. Mas tem uma distância aí, o que por um lado é bom porque mostra que prosperamos, mas por outro lado é ruim porque pode fazer parecer que só existe aquilo que está em volta deles. Essa é minha grande questão, por exemplo, com escolha de escola. Tenho a tendência a escolher escolas mais no centro da cidade porque aí vem gente de vários bairros do Rio e não fica aquela coisa concentrada de zona sul carioca.

Sua filha já vai ao colégio? Ela tem 1 ano e 5 meses, mas está na escola há um mês. Ela realmente estava de saco cheio da gente e precisava sair [risos]. Ela via o irmão [de 5 anos] indo e vindo, ela o levava na escola… O João eu segurei dois anos e três meses, mas eu via que não podia dar mais nada para a Antonia dentro de casa. Não sei se é porque é menina e amadurece mais rápido, sei lá.

A Isabel Allende diz que existe uma responsabilidade maior em educar meninos porque é na educação de um menino que podemos começar a acabar com o machismo. Eu tenho falado muito isso de que mãe de menino tem que estar alerta porque o machismo é complicado e a gente pode educá-los para não serem assim. Mas é difícil porque a gente foi criada dentro desse padrão machista.

Para continuar a citar mulheres encantadoras, a Anna Muylaert diz que todas nós bebemos machismo na mamadeira. É isso. Primeiro a gente tem que reconhecer isso, e então tentar se livrar desse padrão para depois passar para nossos filhos. Exige atenção, você precisa estar alerta o tempo inteiro. Por exemplo: o melhor amigo do meu filho é uma menina, a Clarice. Mas outro dia a Clarice foi brincar e ele: “Sai, aqui é só menino”. Meu sangue subiu. Eu tenho alertado tanto ele para isso… O pai da Clarice estava junto e eu falei: “Ah, vai você ver isso”. Ele foi e disse: “João, dá um abraço na sua amiga, cara”. E aí ela entrou na brincadeira. Meu filho é muito doce, mas tem chegado em casa com umas coisas que não são dele, tipo isso de “menina não”.

Você sente as coisas mudando no mundo? Vejo acontecer uma coisa muito bonita de identidade. Por exemplo: tem um movimento chamado “transição capilar”, que pode parecer uma coisa só ligada à estética, mas não é, e estética é muito importante porque está ligada a pertencimento. É assim: muitas meninas estão deixando seus cabelos ficarem naturais, e isso passa por uma coisa que é mais linda que é o resgate da identidade, de você se reconciliar com sua ancestralidade, é um movimento tão bonito… E elas são muito unidas.

É isso de você se orgulhar de suas raízes, né? Isso. E a transição é difícil porque tem uma hora que você fica com uma parte do cabelo crespo e a outra alisada e fica esquisito porque você não é nem uma coisa nem outra, feio até. É aquele momento em que você anda com o cabelo preso, ou de turbante para esconder o cabelo que ainda não é o que você gostaria que fosse. E aí tem uma coisa de união, de “cara, não desiste”, e essas meninas estão se aglomerando, uma dá força para a outra porque tem aquele momento em que você olha no espelho e fala: “Jesus, que coisa horrorosa, não aguento mais, vou alisar”, e alguém fala: “Aguenta, vai passar”.

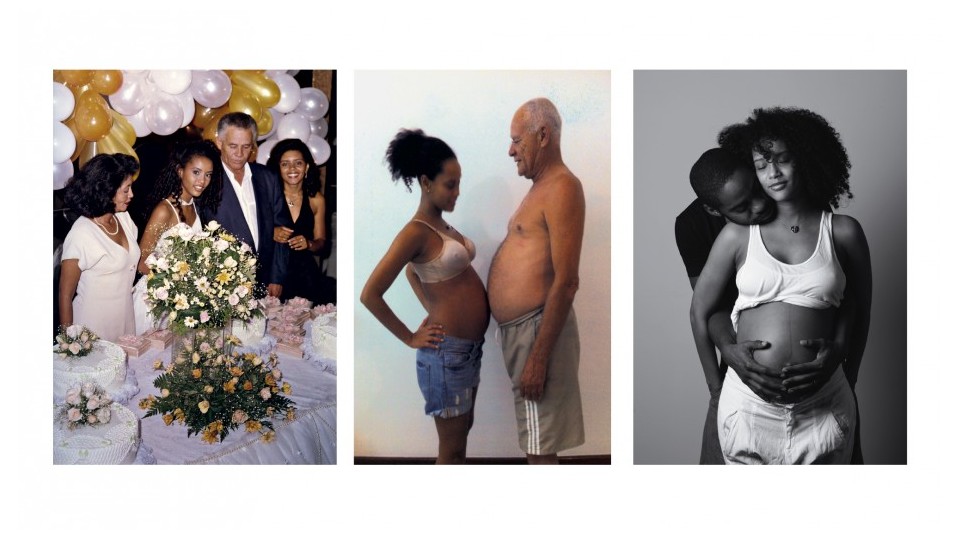

No baile de debutante com a família (Mercedes, Ademir e Claudia) – Com o pai, grávida de João – Com Lázaro, grávida de Maria Antonia (Foto: Arquivo Pessoal)

Alisar o cabelo é negar a origem? O negro nasce escutando assim: seu cabelo é feio, sua boca é feia, seu nariz é feio, sua cor é feia, a história do seu povo é vergonhosa. Gente! A história não é vergonhosa. A abordagem das escolas é equivocada. A história não é feia.

Muito pelo contrário. É uma história de união, força, superação e busca pela liberdade. Isso. Mas colocam a escravidão como menor, ou só focam na escravidão. Não falam o que as pessoas eram, ou em como sobreviveram, e se libertaram, e ajudaram a construir um país.

E tem toda uma cultura. Uma vez fui a um cinema em Los Angeles e a audiência era inteira negra. Eles interagiam com a tela, com os atores, com o filme. Achei aquilo sensacional, mas eu não sabia que era assim porque a gente não cresce misturado, né? É cultural esse calor, essa expansividade. Enquanto a gente não entender que o que o outro tem de diferente é interessante, a transformação vai ser lenta. Claro que o que comungo com você é mais fácil de encontrar, mas o que não temos de igual tem mais a nos acrescentar. O outro é muito interessante.

O sistema vai separando a gente, deixando a gente em feudos. Mas tenho a sensação de que essa geração do meu filho é melhor do que a nossa. Na escola do meu filho os meninos fizeram um vídeo sobre gênero e pegaram uma menina que se assumiu como menino e tinha estudado na escola. Conversando com a diretora da escola eu falei: “Nossa, que legal isso”. Para a nossa geração isso de mudança de gênero é uma novidade. No vídeo, um dos meninos do oitavo ano fala: “Isso não é um problema para a gente. Vocês é que vão ter que resolver isso na cabeça de vocês. A gente já tá entendendo como isso funciona”. Essa geração está à frente da nossa.

Quando a gente rejeita o novo, isso quer dizer que a gente está com um problema; o novo não é o problema. Exato: a gente é o problema. E é bonito ver as coisas mudando e estar aberta para a mudança. Saber que a gente não tá sabendo lidar é um bom começo para mudar.

Você foi criada dentro de uma família grande? Posso considerar minha família grande. Minha avó, mãe da minha mãe, morreu com a minha idade hoje, aos 37, e deixou quatro filhos. A família era muito pobre quando minha avó morreu, e, como não havia um pai em casa, teve que ir cada um morar com um parente. Minha mãe casou com 21 e colocou os três irmãos para dentro da casa dela. Coitado do meu pai [risos]. Então meus primos cresceram como se fossem meus irmãos, não tem diferença. Mas meu núcleo familiar é pai, mãe, eu e minha irmã. Minha mãe é a matriarca e agora que casei esse bastão está ficando comigo.

Parece que sua mãe é uma mulher forte. Minha mãe é muito forte. É ela que está com meus filhos agora, ela segura uma superonda nossa. Quando eu era pequena era mais grudada com o meu pai, mas depois de adulta grudei na minha mãe. É engraçado: o que era visto como defeito ou crítica vira compaixão, identificação, cumplicidade.

Vocês se parecem? Olha, fico fodida pensando: “Cara, vou ter que ser uma avó tão maneira quanto minha mãe e não sei se vou conseguir”. Ela é muito presente, vive para os meus filhos. Tem 68 e ontem ela levou o João a um campeonato de judô e foi hilário porque as crianças tinham que lutar com os pais, e como a gente não estava ela foi lá lutar com ele. Ela contou que quem derrubasse mais vezes o adversário ia levantar a bandeira e depois ela disse: “Claro que foi o João que levantou a bandeira”.

Ela deixa eles fazerem tudo? Ah, mas eu coloco um pressãozinha. Ela não pode deixar eles fazerem tudo o que querem sempre. Eu digo: “Mãe, você tem que estar junto comigo na educação deles, como se fosse eu, porque não adianta eu sair de casa e você deixar eles fazerem tudo. Quer me ajudar? Precisa ser mais dura”.

Montada para Xica da Silva e para a peça O topo da montanha, em carta (Foto: Arquivo pessoal e Divulgação)

Funciona? Parcialmente. Meu filho outro dia falou: “Mãe, como é o três da vovó? Porque ela fala: ‘João, vou contar até três: um, dois…” [risos].

Ela era durona com você? Ela foi muito rígida com a gente. Ela colocava muito limite. Tipo não aceitar nada na casa dos outros, que hoje eu acho uma besteira. Por exemplo: você chega na casa dos outros, a pessoa te oferece um suco e você não pode aceitar. Eu não entendia isso. Acho que tinha uma coisa de ela ter medo de acharem que a gente estava passando fome. Mas criança é sempre esfomeada, né? E a gente não podia dormir na casa dos amigos. Era tudo lá em casa porque assim ela tinha controle sobre o que acontecia e com quem a gente estava andando. Ela levava e pegava nas festas sempre. E na volta tinha a inspeção: ver o olho, cheirar a boca…

E seu pai ficava de boa? Meu pai também obedecia tudo. Bem quietinho [risos].

Houve alguma rejeição na sua família quando você decidiu ser atriz, ainda adolescente? O sonho do meu pai era que uma de nós duas fosse engenheira porque durante anos ele foi economista de uma empresa de engenharia do Rio. Coitado. É frustradíssimo em relação a isso [risos]: minha irmã é médica e eu, atriz. Meus pais são conservadores – minha avó paterna veio da Áustria e chegou aqui analfabeta, eram bem pobres –, mas não chegaram a rejeitar minha escolha.

E como aconteceu de você virar atriz? Eu fui passar relaxante no cabelo no salão para o qual minha cabeleireira tinha se mudado, que era o mesmo da Monique Evans. Relaxante é para abrir os cachos e o cabelo ficar mais liso, olha isso. E eu estava com o uniforme do Anglo-Americano, onde estudava. A Monique me viu e disse: “Você não quer ser modelo?”. A Monique é maravilhosa, mas o preconceito está dentro da gente, ela nem viu o uniforme da escola e disse: “Eu pago”, como se meus pais não tivessem dinheiro para pagar, né? Mas minha mãe estava comigo e disse: “Não, obrigada”. Só que eu me animei. Cheguei em casa e falei: “Pai, aconteceu isso, deixa eu fazer?”, e ele deixou.

E depois? Minha mãe nunca ia pegar o book na mão, levar numa agência e dizer: “Olha a minha filha que gracinha”. Isso jamais, não é característica da minha mãe. Mas o estúdio do fotógrafo, que é o Felipe Lessa, ficava embaixo de uma agência de modelos, a Class. Comecei a trabalhar com 13 anos. Eu já fazia teatro, como atividade extra escolar, e gostava muito. Como modelo, tentaram me trazer para São Paulo, o John Casablanca tentou me levar para Nova York, mas eu dizia sempre: “Eu quero ser atriz”. Burra, né? Podia ter ficado rica e depois virado atriz [risos]. Mas minha mãe não ia deixar mesmo eu ir para Nova York sem ela, então não era bem uma opção ir para Nova York. Eu não sei por que falava que queria ser atriz.

Quando você entendeu que queria ser atriz? Tem uns cinco anos.

Só isso? Até pouco tempo eu pensava: “Será que faço odonto? Ou relações internacionais? Largo tudo e vou fazer outra coisa?”.

Bateu uma crise? As coisas não aconteceram por escolha minha. Elas foram chegando até mim. E eu achava que tinha que ter uma formação clássica. [A novela] Xica da Silva [em 1996] foi um sucesso, em seguida fui para a Globo, aí veio a fase de procurar uma faculdade para fazer, e fiz jornalismo. Até uns cinco anos atrás eu achava que era meio um truque, que as coisas iam dando certo ao acaso. Sou uma atriz mais intuitiva do que teórica, acho até bom e hoje sei fazer bom uso disso, mas antes não tinha uma reflexão sobre a profissão. Um pouco antes de engravidar do meu filho eu pensei: preciso entender que tipo de atriz quero ser.

O que mudou? Comecei a planejar mais, a escolher mais, a procurar o cineasta com quem quero trabalhar, o autor, o diretor… Faltava maturidade. Tem fotos [promocionais] minhas como Xica da Silva com 17 anos tapando o peito. Eu não entrei por um nicho sem volta porque Deus não quis. Meus pais não tinham a menor referência, achavam que isso fazia parte da carreira. Fico pensando como minha mãe, sempre tão dura, deixou. Seria diferente se eu quisesse estar lá tapando os peitos, mas não era uma vontade minha. A primeira vez que me vi numa cena de Xica da Silva eu caí aos prantos.

A gente entende violência apenas no sentido de delinquência, mas a maior violência é não reconhecer a humanidade no outro, e o machismo exerce essa violência ao nos transformar em objetos. Isso pelo que você passou foi uma violência. Tinha contagem regressiva tipo: “Faltam não sei quantos dias para ela fazer 18 e tirar a roupa”. Isso me batia duro porque eu pensava: “Só querem me ver pelada? Será que o trabalho que eu estou fazendo não tem valor? Será que tirar a roupa é um valor?”. Hoje se me falarem para tirar a roupa e eu achar que tenho que tirar, tiro sem o menor problema, mas é completamente diferente.

O patriarcado deixa marcas na gente. Uma delas é venderem o casamento como o destino da mulher bem-sucedida, não? Eu nunca vi assim. Minha mãe era o extremo oposto, dizia: “Case com alguém que você possa dar um chute na bunda a qualquer momento, tem que se fortalecer economicamente para pular fora quando bem quiser”. Até hoje não tive coragem de casar, casei só no civil e fiz uma festa para 30 pessoas em casa. A gente ainda fala: “Vamos fazer uma festa?”, mas aí eu vejo o preço da festa e falo: “Vamos para a Tailândia?” [risos]. E eu já me vesti tanto de noiva; eu ia por exemplo odiar o “dia da noiva”. Alguém pendurado em mim fazendo pé, mão, cabelo… essa é a minha vida, eu tenho isso todo dia.

Casamento é difícil, e não explicam isso pra gente, apenas dizem: case e tudo vai ficar bem. Casamento é muito difícil. Não é fácil ver a mesma pessoa todos os dias, os mesmos problemas… quando eu casei um amigo meu falou: “Por que você escolheu casar com essa pessoa?”, e eu enumerei uma lista de qualidades. E ele: “Então foca nessas qualidades, porque se focar nos defeitos você vai querer separar amanhã”. Casamento exige manutenção, ir mantendo fresco, leve, porque a vida já é muito difícil.

O Lázaro é leve como você? Não, mas acho que levei uma leveza para ele que é interessante, e ele me trouxe uma densidade que também é interessante. Tem uma troca. A gente faz 12 anos em setembro.

É bom trabalhar junto? É intenso e é bom. A gente se dá bem em cena, e isso é uma coisa que independe de você ter intimidade com a pessoa. E quando a gente trabalha junto a gente quase não briga. Isso foi uma coisa que o Lázaro ressaltou e que é verdade. A gente nem tem tempo para brigar. Briga vem de besteira, né? De necessidade de atenção e de carência.

Se fosse dada uma chance de voltar em uma próxima vida, você ia querer vir como mulher e negra de novo? Ah, queria! Só gostaria de alcançar a maturidade mais cedo.

Por quê? A relação dos meus pais quanto à questão do negro é tudo o que todo branco dominante gostaria que fosse. Uma relação que é a da ignorância. Eu fui cozida nesse caldo, e demorei para atingir um novo estágio de consciência. Talvez se tivesse tido uma educação diferente pudesse ter feito mais pela causa. Estou falando dessa reconciliação com a história, com minha origem. Não é que meus pais renegassem sua origem, não é isso. Mas deixar para lá é tudo o que a sociedade branca quer: fingir que nada aconteceu e que está tudo bem. Minha mãe falava assim: “Quando a pessoa faz alguma coisa com você relacionada a racismo você ignora porque ninguém gosta de ser ignorado”. Não, não é assim que funciona. Como passar isso para os meus filhos com leveza e com doçura? Como enchê-los de autoestima e consciência? É um trabalho difícil.

A gente não pode deixar que a desigualdade seja naturalizada. É natural isso no Brasil. É natural que o mendigo seja negro, que a maioria dos presos seja negra, que os manicômios e as favelas tenham maioria negra. E não pode ser natural. Esse é o grande problema: naturalizar que a maioria assassinada brutalmente seja negra. Pra que essa barbaridade toda?

Tem horas que dá vontade de desistir da batalha? Dá. Eu penso: por que não me aquieto e cuido só dos meus filhos? No ano que vem na escola da minha filha vai ter três meninas negras. Eu soube disso e pensei: que avanço. Já dá vontade de chamar uma turma de pessoas que têm condição financeira melhor e levar uma proposta para a escola dizendo: cobra um pouco mais da gente e vamos ter pelo menos dois ou três bolsistas por sala. Aí você vê quando tem festa no Brau: todos negros, lindos, todo mundo se assumindo feliz, bonito, com a nossa música, o nosso jeito de dançar, e tudo maravilhoso.

Quando você foi vítima de ataques racistas nas redes sociais durante o ano passado acabou recusando ir à TV falar sobre isso. Por quê? Eu recusei tudo. Quero estar no Jornal Nacional ganhando um puta prêmio, mas não falando disso. É sedutor, eu sei que é, mas estar ali falando disso não seria bom porque eu estaria atendendo à demanda dos racistas. Muito melhor para mim e pior para eles se eu estiver nesses lugares falando de Mister Brau ou do sucesso da minha peça. Mas muita gente ficou puta quando recusei.

Em compensação você não se esquiva da luta em nome da igualdade. Hoje tenho prazer em falar, primeiro porque acho que tenho maturidade e relevância para falar. Tem muita menina que vem aqui, me abraça e, emocionada, agradece: “Deixei meu cabelo crescer por sua causa”. Eu não tive essa referência. Olha, eu tinha pudor em sentar nesse lugar, mas agora eu quero sentar nele. Vambora!

Milly Lacombe