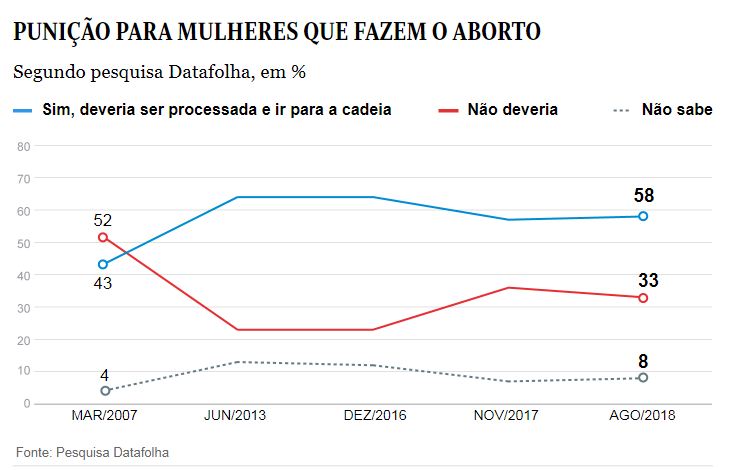

Pesquisa mostra queda de 52% para 33% no percentual da população que é contra a ida de quem aborta para a prisão

(Época, 23/08/2018 – acesse no site de origem)

Na pesquisa Datafolha sobre a visão do brasileiro em relação à criminalização do aborto, divulgada na última quarta-feira (22), um dado em particular salta aos olhos: o cenário atual é inverso ao de 2007. Em março daquele ano, a maioria das pessoas, ou 52%, disse acreditar que uma mulher que abortasse não deveria ser presa, enquanto 43% eram a favor da prisão. Onze anos depois, a mesma pesquisa — feita este mês — revelou que apenas 33% dos brasileiros são contra a ida dessas mulheres para a cadeia, ao passo que 58% concordam com a prisão delas.

O que fez a sociedade brasileira mudar tanto na última década, passando a ter opiniões opostas sobre esse tema?

Para especialistas em comportamento social e direitos sexuais e reprodutivos, há uma combinação de fatores que ajuda a explicar isso: o crescimento, desde o início dos anos 2000, da ideia de que a punição criminal é solução para todos os problemas sociais, somado a uma maior disseminação de religiões evangélicas neopentecostais, inclusive com cada vez mais forte representação no Congresso brasileiro.

“De um modo geral, não apenas no que tange o aborto, a sociedade brasileira está vivendo uma cultura muito punitiva”, avalia a socióloga Jacqueline Pitanguy, diretora da ONG feminista Cepia. “Há uma transformação cultural na sociedade na direção da punição. É muito facilmente recebido pela população o discurso de que é preciso encarcerar mais pessoas, diminuir a maioridade penal, adotar pena de morte”, lista ela.

Na interpretação da socióloga, nada de pontual aconteceu em 2007 para marcar isso. Essa “mudança de curso” vem acontecendo de forma paulatina desde os anos 90. Se, naquela época, o debate em torno do aborto tinha uma cara progressista, esse movimento começou a recuar a partir de 1998, ano em que a hoje chamada “Bancada da Bíblia” foi formada na Câmara dos Deputados. “O cenário atual é fruto da junção entre uma mentalidade que trata a punição como solução, algo que se fortaleceu em diversos lugares do mundo com o enfraquecimento dos Estados de bem-estar social, e o avanço de religiões muito restritivas e também punitivas, que se juntam à influência da Igreja Católica e interferem de forma direta no Estado”, destaca Jacqueline.

A antropóloga Sonia Corrêa, que é uma das coordenadoras do Observatório de Sexualidade e Política (SPW, na sigla em inglês), ressalta que, no Brasil dos últimos anos, houve grande esforço não só de setores da política, mas também de programas de rádio e de televisão, para promover de maneira insistente a “resposta bélica” como única saída possível.

“O poder punitivo do Estado tem sido cada vez mais visto como solução para todos os problemas sociais, como melhor forma de pedagogia social”, afirma ela. “As elites e as autoridades brasileiras não foram capazes de dar outra resposta. De forma cada vez mais intensa, trataram o aborto como problema bélico, assim como o fizeram com as drogas. E isso se reflete na percepção da população. Foi apenas no início dos anos 2000, por exemplo, que aconteceram as primeiras prisões de mulheres denunciadas por médicos após fazerem aborto. Já era crime antes, mas só então a visão punitiva começou a prevalecer”, explica a socióloga.

Para Sonia, até os setores diametralmente opostos, como o movimento feminista e o LGBTTI, acabaram entrando no apelo constante à lei criminal. “(Esses movimentos) Não estão imunes a isso. Não à toa existe o foco na criminalização da homofobia e de outras práticas, como se punir e prender fosse a resolução final”, diz ela.

A interpretação da psicanalista Margareth Arilha sobre os dados revelados pela pesquisa Datafolha segue linha parecida. Ela, que estuda gênero, saúde reprodutiva e políticas públicas desde os anos 80, destaca que, naquela década, os movimentos feministas criaram as bases para que, nos anos 90, após a Constituinte, os programas ligados a direitos reprodutivos fossem ampliados e para que a discussão em torno de novos direitos fosse fomentada.

“O momento estava tão favorável (na década de 90) que acreditávamos que o aborto já estaria descriminalizado no Brasil por volta dos anos 2000. A gente, que trabalha fazendo análises técnicas, sempre acredita que aquilo que está indo para a frente não vai retroceder. Mas não é isso necessariamente o que acontece, como podemos ver”, diz ela, que por seis anos foi assessora do UNFPA, braço da Organização das Nações Unidas (ONU) que cuida de questões populacionais.

Margareth afirma que, desde a década de 80, o Brasil viveu um discurso de ampliação dos direitos sexuais. Segundo ela, o país saiu de um momento em que nem se podia pensar em usar métodos contraceptivos para o cenário atual, em que o planejamento familiar por meio da contracepção faz parte de nossa cultura e raramente é questionado. “Então houve avanços também”, lembra ela. Entretanto, quando se trata de assuntos que ela chama de “questões-limite”, associadas à vida e à morte, a situação é mais complexa, porque fortemente influenciada por forças externas como a religião.

“A questão do planejamento familiar e a dos direitos reprodutivos se instalaram na nossa Constituição de 1988, e houve uma série de conferências da ONU sobre saúde reprodutiva ao longo dos anos 90. Isso tudo era muito favorável a posições progressistas. Ocorre que tudo o que foi construído até o início dos anos 2000 foi solapado pelo avanço de forças conservadoras nos partidos políticos desde então”, considera Margareth. “O debate sobre questões limite, ou questões-fronteira, é volátil. Pode mudar muito rapidamente, porque não existe uma cultura solidificada em relação a essas perspectivas. De fato, o debate público que se coloca hoje é completamente compatível com essa inversão (dos dados, mostrada na pesquisa Datafolha)”, afirma a especialista.

Clarissa Pains