Pelo menos três brasileiras são assassinadas por dia pelo simples fato de serem mulheres. O feminicídio é uma vergonha para o País e seu combate exige transformações sociais e culturais profundas. Elas já começaram

(IstoÉ, 31/08/18 – acesse no site de origem)

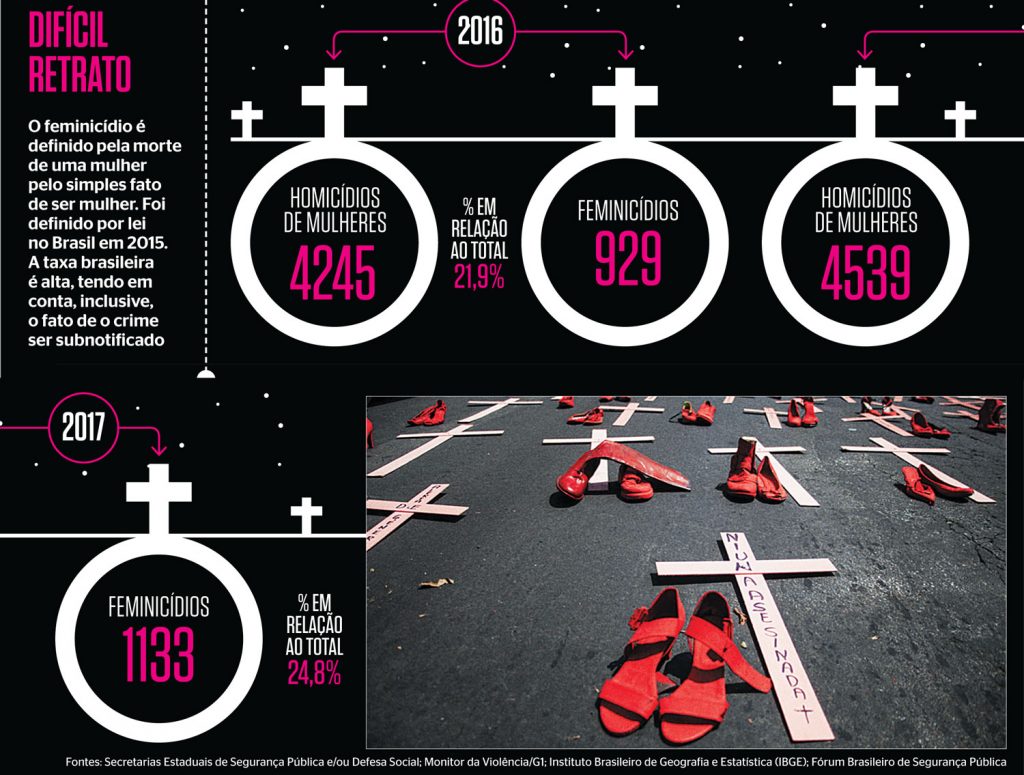

Três mulheres terão morrido covardemente no Brasil até o dia terminar. Amanhã, mais três. E mais três, mais três e mais três por dia, assim, sucessivamente, até o fim do ano. Mulheres como Adriele Freitas de Sena, golpeada dez vezes com uma faca pelo ex-namorado Valdelício Donizete. Ou Edilma Barbosa, morta a facada pelo marido, Edvan Oliveira. As duas morreram na terça-feira 28. Adriele em Guaíra, no interior de São Paulo, e Edilma em Cubatão, no litoral paulista. Elas foram vítimas de feminicídio, definido legalmente como o assassinato de mulheres por motivos de desigualdade de gênero. Ou seja, mortas pelo simples fato de serem mulheres. Em 2016, foram 929 homicídios enquadrados na classificação. Em 2017, 1.133. Os números consolidam o Brasil como um dos países que mais mata suas mulheres. É uma condição da qual qualquer nação civilizada deve se envergonhar. Figurar entre os campeões de feminicídio nos coloca mais próximos da barbárie do que da modernidade e da igualdade de tratamento e proteção que dela advém. Doído de se enxergar, o retrato coloca à sociedade brasileira o desafio de se mover para que um novo cenário seja criado.

Fácil não é, assim como não é fácil mudar toda realidade amalgamada na cultura de um país. E, aqui, matar e agredir física e emocionalmente mulheres fez parte da construção da identidade nacional, reflexo de uma concepção histórica do papel feminino nas sociedades que preponderou durante séculos e que ainda reverbera. Para muita gente, mulheres incluídas, a mulher é um objeto, uma propriedade do homem, destituída de individualidade e de poder sobre si mesma. Inclusive responsável pelas agressões das quais é vítima, uma vez que seu corpo seria fonte pecaminosa de atração. “Ao longo da história, firmou-se uma concepção de que as tentações do corpo provêm da mulher. O Direito absorveu muito destes conceitos”, afirma a cientista social Ana Figueiredo, de São Paulo. Este caldeirão de princípios equivocados justifica agressões e influencia o atendimento em delegacias, hospitais e outras instituições onde elas procuram ajuda e recebem, em troca, críticas ao próprio comportamento. A brutalidade permeia, ainda, as relações dentro de casas País adentro.

Destruir alicerces tão profundos é o caminho para impedir que o massacre das brasileiras prossiga. É triste que isso não ocorra com a velocidade que o problema exige, mas mudanças começam a acontecer. O próprio estabelecimento da lei do feminicídio é exemplo disto. Instituída em 2015 como uma evolução da Lei Maria da Penha, sancionada em 2006, a legislação tipifica o homicídio das mulheres por questão de gênero como crime hediondo. Significa dizer que é inafiançável e punido com penas mais rigorosas. Persiste, porém, muita confusão na sua caracterização e catalogação. Misturam-se mortes por outros tipos de violência — assaltos, por exemplo — com as resultantes da condição de gênero. Por isso, saber exatamente quantas são as vítimas de feminicídio é uma dificuldade. Os números disponíveis são resultado de levantamentos em instâncias diferentes, como secretarias estaduais de segurança pública e centros de estudo de violência, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública entre eles. Se há um consenso em relação às estatísticas é o de que os casos estão subnotificados.

De qualquer forma, dar um nome à questão assegura tratamento jurídico diferenciado e maior visibilidade a ela. Isso faz parte da mudança e aparece simbólica e concretamente em uma iniciativa que acaba de ser lançada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A exemplo de outras instâncias judiciárias do País, a corte gaúcha já dispunha de serviços específicos para atendimento a vítimas de violência doméstica. Elas contam, por exemplo, com ajuda psicológica e apoio para encontrar trabalho, auxílios fundamentais para que recomecem a vida. No entanto, aquelas que tinham passado por tentativas de assassinato não dispunham da assistência porque os processos correm nas varas criminais, e não nas designadas para violência doméstica, onde o serviço era oferecido.

Há duas semanas, o mesmo atendimento começou a ser garantido a elas. Além disso, o feminicídio ganhou seu espaço e identificação própria nas varas criminais. Os processos, cobertos por capas cor-de-rosa marcadas por um laço lilás, agora ficam em escaninhos separados. “É uma forma de dar visibilidade aos casos e também de ajudar a identificar as mulheres que podem ser beneficiadas pelo programa de apoio”, explica a juíza Madgéli Machado, titular do Primeiro Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Porto Alegre.

A experiência trouxe bons resultados. A presença de psicólogos na antessala das audiências, por exemplo, acalma as vítimas e assegura maior segurança na hora do depoimento. Diálogos semanais em grupo amenizam a dor ao compartilhá-la e sessões de arteterapia ajudam a exteriorizar sentimentos difíceis de serem verbalizados.

O modelo do judiciário gaúcho é parecido com projetos semelhantes existentes em outros estados. Todos possuem mecanismos para auxiliar as mulheres a encontrar trabalho e quebrar a dependência financeira, uma das amarras que mantém as vítimas presas aos agressores. Sem qualificações e muitas vezes sem experiência profissional, a mulher enfrenta dificuldade para sustentar a si e aos filhos. De acordo com dados do Ministério Público de São Paulo, responsável por programas de apoio no estado, 60% das mulheres não conseguem sair da violência porque não trabalham. Para atacar o problema pontualmente, a instituição firmou parceria com empresas privadas. As vítimas serão encaminhadas para concorrer a vagas para as quais o processo seletivo irá considerar a vulnerabilidade das candidatas.

Tratamento para eles

Está claro que o combate ao flagelo das mulheres passa pelo atendimento a eles, os agressores. Por essa razão, começam a se espalhar pelo País grupos que reúnem os homens envolvidos com casos de feminicídio e outros tipos de agressões. O “Tempo de Despertar”, por exemplo, trabalho social e educativo direcionado a eles, funciona em todos os estados, à exceção de Roraima. “A lei Maria da Penha prevê a ressocialização. Participar pode diminuir a pena. Mas os homens que frequentam as discussões querem melhorar”, afirma o sociólogo Sérgio Barbosa, criador do projeto.

Nos primeiros encontros, as conversas entre os participantes são duras. É difícil fazê-los enxergar seus atos como agressão. “Eles dizem que são vítimas, injustiçados, que não cometeram crimes”, conta o psicólogo Flávio Urra, coordenador do programa “E agora, José?”, em São Paulo. Encorajados a falarem eles próprios das situações, muitos finalmente identificam seus erros. “Eles saem reproduzindo os princípios de respeito e observância da lei”, diz Urra.

A história de Bruno Cabral, 34 anos, de São Paulo, corrobora o que diz o psicólogo. Na verdade, ela é exemplar em todos os sentidos. Embute os elementos clássicos que levam ao feminícidio e de que forma é possível transformá-los. Há três anos, o histórico de violência contra a ex-mulher, Paloma da Silva, 31 anos, chegou ao ápice quando ele tentou matá-la com uma faca. Antes, episódios de ameaças, espancamentos, manifestações de ciúme excessivo, se sucediam. Paloma, como muitas mulheres na mesma situação, assentia. Quando foi à delegacia denunciá-lo, ouviu do delegado que precisava refletir se queria mesmo que o marido fosse preso. Quis, mas por pouco tempo. “Voltei à delegacia sem contar para ninguém. Disse que o lugar dele era na clínica, não na prisão”. Bruno foi solto. Depois da tentativa de assassinato, acabou condenado, passou trinta dias preso e foi obrigado a participar dos grupos de agressores. “Nos primeiros encontros não aceitava estar ali. Quando passamos a falar sobre o machismo, quebrei minha armadura”, conta. “Entendi que a gente agride física e psicologicamente. Eu bancava a casa. Então, se chegasse final de semana e eu quisesse ficar deitado no sofá e não ajudar em mais nada, eu poderia. As discussões eram muito em torno dessa falta de apoio”, lembra. Há um ano ele se casou novamente e vive uma relação sem registro de violência.

Pequenos cidadãos

Nenhuma transformação será consistente, porém, se não alcançar toda a sociedade. Nesse aspecto, há movimentos coletivos inspiradores, como as dezenas de organizações femininas que se mobilizam em defesa das mulheres, e as iniciativas que colocam os homens como aliados na mesma luta. Criado há quatro anos pela ONU, o movimento ElesPorElas (HeForShe, em inglês) envolve homens do mundo todo com o objetivo de quebrar barreiras sociais e culturais que ameaçam a população feminina. Hoje, são milhares de participantes, incluindo chefes de Estado, empresários e atores — no Brasil, Bruno Gagliasso e Mateus Solano entre eles. Uma das últimas ações do braço brasileiro do movimento foi o lançamento recente, em Porto Alegre, de uma campanha de repúdio ao assédio à mulher no transporte público. Os cartazes, ilustrados com a foto de um homem, alertam os usuários de ônibus, trens e metrô da capital gaúcha sobre o problema — grave em todo o País — e estimulam a denúncia de casos.

Dentro de casa já são observadas também modificações estruturais importantes. Aparecem com maior frequência exemplos de pais que estão ajudando a criar cidadãos para os quais a igualdade de gênero deve estar na base das relações e integra o conjunto de características que torna uma nação civilizada. O tema é um dos assuntos das conversas do empresário Facundo Guerra, 44 anos, com a filha Pina, 6 anos. “Falo com ela que os gêneros são diferentes, que cada um tem o seu, mas os direitos são iguais para todos”, diz Facundo, que já levou a menina a uma manifestação em defesa do direito das mulheres. A endocrinologista Cristina Formiga Bueno, 38 anos, é mãe de Arthur, 4 anos. Junto com o pai, o cardiologista Bruno Bueno, passa ao menino os mesmos princípios de equidade. “Ensinamos que não deve existir preconceito e nem superioridade de gênero”, diz. “Dizemos a ele que meninos podem se abraçar, ele veste rosa quando quer e o deixamos brincar com o que deseja. Tentamos não valorizar estereótipos. Se agirmos com igualdade de gênero com as crianças desde pequenas, tratando todos com o mesmo respeito, podemos diminuir a violência no futuro.” Esse é o caminho.

Por Cilene Pereira e Paula Diniz