Baixa oferta e desinformação dificultam acesso de mulheres a métodos contraceptivos de longa duração na rede pública

(AzMina, 02/07/2019 – acesse no site de origem)

Você tem filhos?”. Foi esse o critério usado para determinar se Stephany Belleza, 28 anos, tecnóloga de redes, podia ou não colocar o DIU (Dispositivo Intra Uterino) em uma Unidade Básica de Saúde na cidade de São Bernardo do Campo (SP). Diante da resposta negativa, a médica disse que não fazia a inserção do DIU em mulheres que não tinham passado por uma gestação. “Eu pensei, então, ‘o que eu faço?’ Fiquei desanimada, e pensei ‘vou seguir do jeito que estou’”, lembra Stephany. A médica ainda sugeriu que, se ela insistisse no DIU, deveria procurar outra unidade de saúde.

A tecnóloga sofria com aumento de peso, candidíase de repetição, sintomas de depressão, problemas de lubrificação vaginal e de libido como efeitos colaterais da pílula anticoncepcional e engravidar, naquele momento, não era uma opção. “Eu estava com problemas mesmo para ter relação. Eu falei com o meu marido, a gente conversou e eu parei de vez de tomar, então quando eu estava nesse processo de ir atrás do DIU a gente estava só com o preservativo”, conta. Somente seis meses depois foi que ela conseguiu colocar o DIU, na rede privada de saúde.

Stephany não sabia na época, mas a postura da médica contraria as normas do Ministério da Saúde, que deixam claro que mulheres que nunca tiveram filhos podem, sim, colocar o DIU. A história dela é um exemplo da complexa situação do acesso a contraceptivos não hormonais pela rede pública. Apesar de ser um direito das mulheres, desde 2015, o Ministério da Saúde não realiza a compra de DIUs e diafragmas.

Essa informação foi obtida pela Revista AzMina via Lei de Acesso à Informação (LAI), que tem por objetivo fomentar a transparência e o controle social na administração pública.

Considerado pelos profissionais ouvidos pela reportagem o método com melhor custo-benefício para as mulheres e o Estado, o DIU é também o mais subutilizado no Brasil: apenas 1,9% das mulheres brasileiras em idade fértil e que usam algum tipo de contracepção utilizam o dispositivo intrauterino, segundo dados do Ministério da Saúde com base na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher do IBGE para a última década.

Considerado pelos profissionais ouvidos pela reportagem o método com melhor custo-benefício para as mulheres e o Estado, o DIU é também o mais subutilizado no Brasil: apenas 1,9% das mulheres brasileiras em idade fértil e que usam algum tipo de contracepção utilizam o dispositivo intrauterino, segundo dados do Ministério da Saúde com base na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher do IBGE para a última década.

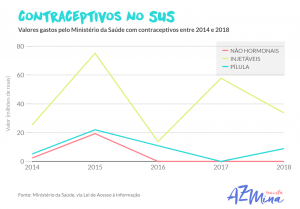

Ele é um dos nove tipos de contraceptivos oferecidos gratuitamente pelo SUS. No entanto, os dados obtidos pela AzMina mostram que enquanto a compra do DIU e diafragma parou, os métodos hormonais, como os injetáveis e pílulas, continuaram tendo altos valores investidos em suas compras, conforme mostra o gráfico abaixo.

Questionado sobre os números, o Ministério da Saúde afirmou, em nota, que compra os DIUs e contraceptivos a partir de um planejamento com estados e municípios que leva em consideração um período maior de atendimento para a população. “Na última aquisição [de DIU e quatro tamanhos de Diafragma], por exemplo, realizada em 2015, foram adquiridos quantitativos suficientes para atender a rede SUS até 2019”, diz.

O Ministério da Saúde comprou 772.761 unidades de DIUs em 2015. Fazendo uma conta simples, sem considerar os critérios regionais de distribuição dos itens, isso significaria que cada um dos 5570 municípios brasileiros teria recebido apenas 27 unidades de DIU de cobre por ano entre 2015 e 2019.

Os Estados e municípios também podem fazer a compra de forma autônoma de DIU e outros contraceptivos para os seus serviços de saúde locais. Nesse caso, o Ministério da Saúde não tem controle e a aquisição precisa ser feita com recursos próprios, sendo uma decisão da gestão desses lugares.

Para Halana Faria, ginecologista diretora do Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, a predominância dos métodos hormonais é explicada por questões como a influência da indústria farmacêutica, que não tem interesse em métodos de longa duração, aliada aos preconceitos da ciência e medicina ocidental, que acreditam que os corpos das mulheres precisam ser normatizados e seus ciclos menstruais corrigidos. “Acham que é melhor usar um hormônio para que a mulher não tenha suas flutuações de humor e irregularidades menstruais, existe uma crença irrestrita nessa tecnologia”, afirma.

Demanda rege a oferta ou a oferta rege a demanda?

Para Halana, o que precisa ser questionado é a origem da demanda que orienta as compras do Ministério da Saúde. “Para falar como é a demanda por contraceptivos no SUS, a gente tem de falar do que se tem de oferta. A demanda está muito condicionada ao que as mulheres ouvem falar, ao que sabem que está disponível e ao diálogo com o profissional de saúde onde se oferece basicamente opções hormonais. A consulta no SUS costuma ser breve e, no geral, o que dá para fazer é oferecer opção hormonal”, observa a ginecologista.

No caso do DIU, sua popularização tem como uma das principais barreiras a necessidade de um profissional de saúde para implantar o dispositivo na cavidade uterina. No entanto, a desinformação também atrapalha sua disseminação.

“Ele não é inserido em mulheres jovens, que não tiveram filhos, pois se fala que causa infertilidade. Quando, na verdade, se sabe que não está relacionado com isso nem com doença inflamatória pélvica. Também são solicitados muitos exames antes da colocação e é exigido até que a mulher esteja menstruada para poder implantar o DIU de cobre, o que não é uma necessidade real”, relata a médica Halana Faria. “Existe uma desconfiança geral em consequência dessa falta de acesso e de informação”, diz.

Um bom exemplo de como essa relação entre oferta e demanda funciona vem da Prefeitura de Florianópolis, capital de Santa Catarina. Desde maio de 2018, o município mudou seus procedimentos, com base nas normas federais, e capacitou enfermeiros interessados em informar e aprender a implantar o DIU de cobre.

De acordo com a Secretaria de Saúde, 20 das 49 unidades básicas de saúde da cidade oferecem atualmente o serviço. Algumas viram a procura aumentar mais de 100% e registraram a inserção de mais de 150 DIUs em um único mês. Antes da mudança nos procedimentos, as mulheres que solicitavam este método eram encaminhadas exclusivamente para o ginecologista e esperavam até um ano para conseguir realizar a colocação. Atualmente, em algumas unidades, a mulher implanta o DIU no mesmo dia em que faz o pedido.

Foi o que ocorreu com Stephany quando procurou a rede privada, em São Bernardo, cidade da grande São Paulo. “Eu expliquei para a médica todo o meu histórico e ela falou que dava para colocar sim, inclusive ela lamentou e se desculpou pelo que a outra ginecologista tinha me dito”, lembra ela, que está usando o dispositivo há dois meses.

A demanda por métodos não hormonais

Quando se fala em métodos hormonais de uso contínuo (e não de emergência) disponíveis no SUS, estamos tratando de opções injetáveis trimestrais e mensais, pílula oral de progestágeno e pílula oral combinada de estrogênio e um progestágeno. Em 2018, o Ministério da Saúde gastou R$ 42,6 milhões na compra desses métodos.

Halana Faria e Jefferson Drezett, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e de Saúde Sexual e Reprodutiva da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do ABC, fazem o mesmo diagnóstico sobre a demanda por métodos não hormonais: é uma batalha encampada pelas mulheres com mais escolaridade e renda. A preferência por este tipo de contracepção envolve a vontade e necessidade dessas mulheres de compreender melhor o funcionamento de seus corpos, da ovulação e do ciclo menstrual como um todo.

“É uma informação que não chega muito para as pessoas, eu cresci na periferia, consegui fazer o ensino superior por bolsa do ProUni, eu percebo uma discrepância muito grande da informação que eu tenho hoje com a que tinha na época, quando comecei a tomar anticoncepcional hormonal”, observa Stephany. Ela iniciou o uso da pílula aos 15 anos e seguiu com esse método por dez anos.

Halana destaca que o uso do diafragma combinado com a percepção da fertilidade e com o uso da camisinha é uma opção viável para as mulheres que escolhem evitar os métodos hormonais, o problema é a oferta limitada pelo SUS. “Algumas cidades até oferecem na lista de opções disponíveis, mas quando a mulher vai procurar, o profissional não está treinado. O método é considerado arcaico e não existe espaço para este debate nas unidades básicas de saúde”, explica.

Ela adverte que os espaços disponíveis no SUS para se falar sobre planejamento reprodutivo (como consultas e palestras de planejamento familiar, por exemplo) na prática servem apenas para as mulheres preencherem e assinarem a autorização para a laqueadura tubária.

O segredo da queda da fecundidade no Brasil

A transição demográfica é o processo em que um país passa de um regime com altas taxas de mortalidade e fecundidade/natalidade para outro regime em que ambas as taxas se acomodam em níveis relativamente mais baixos, causando diversos efeitos no perfil da população, como o envelhecimento.

A medição da taxa de fecundidade das mulheres feita pelo IBGE mostra que em 1970, as mulheres tinham em média 5,76 filhos cada uma. No ano 2000, esse número já tinha caído para 2,38 e, em 2015, atingiu 1,72. Tudo isso em apenas 45 anos. Geralmente, a redução da taxa de fecundidade das mulheres é associada ao aumento da escolaridade e renda, mas pouco se fala da introdução em massa de métodos contraceptivos e do aumento do número de laqueaduras.

“Na história da transição demográfica do Brasil, que foi muito rápida, a gente conseguiu fazer isso basicamente em cima do contraceptivo hormonal e do largo uso da esterilização feminina que nem sempre foi uma opção genuína, um desejo dessas mulheres. Você dava pílula porque não tinha outra opção e a mulher tomava pílula enjoando, tendo enxaqueca, com contraindicações severas”, conta Jefferson Drezett. “Podemos dizer sim que foi com uma influência da indústria farmacêutica enorme nesse processo, tanto na população em geral quanto também dentro da categoria médica”, completa.

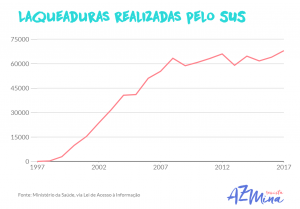

Nos últimos dez anos foram realizadas, em média, 62 mil laqueaduras anuais no Brasil. O Ministério da Saúde informou à reportagem que o procedimento de laqueadura tubária só foi inserido oficialmente no SUS em 1997 e regulamentado em fevereiro de 1999. No gráfico abaixo, você pode notar a evolução no número de esterilizações realizadas desde então, anualmente, no país.

Jefferson é defensor de que o DIU poderia substituir muitas dessas cirurgias, já que é um método de longa duração (dados da Organização Mundial de Saúde atestam durabilidade comprovada de 12 anos, embora o número oficial seja dez) e não demanda do sistema público a realização de exames prévios, anestesia e ocupação de leitos hospitalares. Vale lembrar que o grau de eficácia do DIU para evitar uma gravidez é praticamente o mesmo da laqueadura, de 99,3%.

Jefferson é defensor de que o DIU poderia substituir muitas dessas cirurgias, já que é um método de longa duração (dados da Organização Mundial de Saúde atestam durabilidade comprovada de 12 anos, embora o número oficial seja dez) e não demanda do sistema público a realização de exames prévios, anestesia e ocupação de leitos hospitalares. Vale lembrar que o grau de eficácia do DIU para evitar uma gravidez é praticamente o mesmo da laqueadura, de 99,3%.

Mas o médico reforça que a escolha do método é da mulher e sua eficácia depende da aceitação, “de acordo com suas convicções pessoais, religiosas, de saúde, ou junto com seu parceiro”. Ele conta que o diafragma é muito pouco usado no Brasil, mas muito mais usado nos países europeus, por exemplo. “Os números são pequenos historicamente, é um método muito subutilizado no Brasil, muitas mulheres poderiam estar usando se tivessem oportunidade mais clara de poder fazê-lo. As normas do Ministério da Saúde são muito bem pensadas e completas, o problema é que o profissional de saúde não se sente nem obrigado nem estimulado a ler essas normas técnicas”, avalia.

Cristiane Teixeira, 41 anos, diarista, viveu isso na pele. Ela ouviu de seu médico a sugestão para implantar o DIU depois de sua segunda gravidez justamente porque os exames realizados em preparação para a laqueadura não indicavam a cirurgia. “Como eu tinha pressão alta, não podia ligar as trompas. Então eles falaram também do DIU, mas eu não quis porque tinha medo, eu já vi muita gente dizendo que engravidou com ele e que ele vira dentro da pessoa”, explica ela.

Quando ela engravidou pela primeira vez, aos 20 anos, não usava nenhum método contraceptivo e a gestação não foi planejada. Foi depois disso que ela começou a tomar a pílula oral, por sugestão dos médicos. Com o uso, sentiu outros problemas. “Eu ficava com a perna inchada, tinha pressão baixa, passava mal e precisava ir para o hospital”, lembra. Cristiane foi diagnosticada com síndrome de ovário policístico, mas foi orientada a parar de usar a pílula pelos sintomas que apresentava. Assim vieram a segunda e a terceira gravidez, classificadas como de risco.

No quarto parto, há três anos, a médica que atendeu Cristiane realizou a laqueadura logo após o nascimento do bebê, apesar das contra indicações percebidas anos antes, considerando que ela já estava hospitalizada e com as condições de saúde monitoradas. Desde então, ela não teve mais acompanhamento médico.

Mas mesmo a realização da laqueadura, apoiada pela médica, não foi tão simples assim para Cristiane: a autorização precisava ser assinada pelo então companheiro dela, que se negou a dar a permissão. “A mãe dele falou que depois que a mulher faz a laqueadura, passa a sofrer bastante e eu realmente mudei [meu ciclo]. Ela falava que a mulher sente outras coisas e tem menos disposição”, lembra. Foi a mãe dela, recorrendo ao fato de a filha não ser casada legalmente, que autorizou a esterilização, principalmente pensando no risco de uma nova gravidez de risco.

Muito contraceptivo e muita gravidez não planejada

Apesar da queda na taxa de fecundidade das brasileiras, a realidade ainda está longe do ideal. Estimativa do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) indica que 46% das gestações no Brasil não são planejadas. O dado é semelhante ao resultado da pesquisa “Nascer no Brasil”, comandada pela Fiocruz, realizada entre 2011 e 2012. Foram entrevistadas mais de 23 mil mulheres em 600 hospitais brasileiros localizados em 191 cidades. 55,4% das mulheres afirmaram que a gravidez não tinha sido planejada.

Comparando essa informação com dados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde do IBGE, os pesquisadores da Fiocruz notaram que o acesso a um método de contracepção não significa que a mulher saiba fazer uso dele e planeje sua vida reprodutiva. A pesquisa do IBGE indicou que em 2006 67,8% das mulheres que tinham feito sexo nos últimos 12 meses estavam usando algum tipo de método de contracepção na época. A mesma pesquisa mostrou que 53,9% de todos os nascimentos nos cinco anos anteriores ao levantamento não foram planejados.

Como resolver a equação que envolve ao mesmo tempo queda da taxa de fecundidade, aumento do uso contraceptivo e alto índice de gravidez não planejada? Para Jefferson, professor da USP, o gargalo está na má qualidade da informação sobre saúde sexual e reprodutiva no Brasil. E isso não é uma questão de classe, mas sim de gênero .

“É preciso ajudar essas mulheres a sustentar a gestão desse contraceptivo, se é ela que faz isso pelo casal, ela não pode estar sujeita a parar a contracepção só porque está numa relação fixa. Ela precisa saber o risco, as mulheres estão muito sujeitas a questões da relação afetiva. O SUS não tem de fornecer só o método, mas meios para a melhor escolha possível, assim como apoiar a mulher no uso”, defende.

Reportagem atualizada às 17h15 do dia 02 de julho de 2019 para incluir a informação de que os próprios Estados e municípios, além do governo federal por meio do Ministério da Saúde, podem adquirir contraceptivos para os seus serviços de saúde.

Por Samanta Dias