Estudo da Rede Feminista de Saúde mapeou perfil das meninas mães, com menos de 14 anos, no Brasil entre 2010 e 2019.

(Portal Catarinas | 12/10/2021 | Por Daniela Valenga)

Em média, uma criança é mãe a cada 20 minutos no Brasil, como apontam dados do estudo da Rede Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos do Paraná, divulgado com exclusividade pelo Portal Catarinas neste 12 de outubro, Dia das Crianças. “O estudo evidencia as violações ao direito de ser criança. O nosso dado é eloquente porque a criança teve um filho, então houve um ato sexual que não poderia ter ocorrido”, destaca Ligia Cardieri, secretária executiva da Rede.

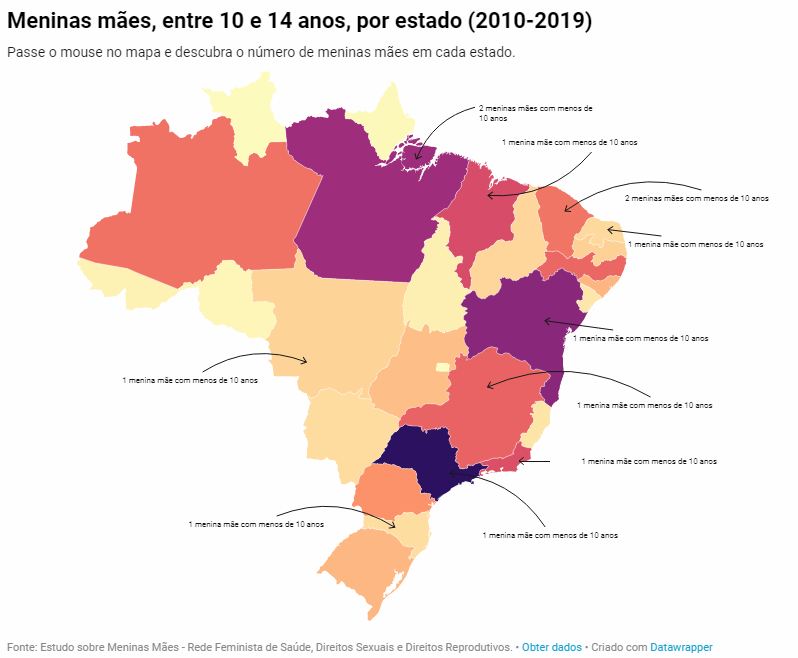

Conforme o estudo “Estupro presumido no Brasil: caracterização de meninas mães em um período de dez anos (2010 – 2019)” nos últimos dez anos, entre 2010 e 2019, 252.786 meninas de 10 a 14 anos, além de 12 meninas com menos de 10 anos, engravidaram e tiveram filhos nascidos vivos. Isso representa uma média de 25.280 casos de gravidez de vulnerável por ano, ou 70 crimes por dia. Ainda, 4.948.724 adolescentes de 15 a 19 anos foram mães, o correspondente a 17% dos nascidos vivos.

“Meninas que por falta de apoio, informação e acesso ao aborto legal acabaram por parir outra criança, e podem continuar expostas à atividade sexual sob coação, ou ser submetidas a casamento infantil, eventos que pela legislação brasileira constituem crime”, afirmam no levantamento que integra ação coletiva, coordenada pela organização Criola.

Longe de se tratar meramente de gravidez precoce, como se refere a estratégia do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos voltada à abstinência sexual, estamos falando de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A do Código de Processo Penal. De acordo com o qual, a relação sexual ou ato libidinoso com crianças e adolescentes de até 14 anos de idade constitui estupro de vulnerável, independente de ter havido consentimento.

Por envolver violência presumida e gravidez de risco — já que nessa fase o corpo não está completamente desenvolvido — esses casos são previstos em duas das três situações em que o aborto pode ser realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A anencefalia fetal é o terceiro permissivo que garante o direito ao procedimento.

Porém, a secretária executiva da Rede Feminista de Saúde, afirma que, muitas vezes, a menina não é informada de que possui esse direito quando procura o sistema de saúde.

“O aborto em condições seguras é menos arriscado do que o processo de parto de uma menina dessa idade”, destaca.

As regiões brasileiras com maiores taxas de gravidezes infantis foram a Norte, com 1,5% dos nascidos vivos totais, e Nordeste, com 1,2%. As menores taxas estão no Centro-Oeste, com 0,8%, Região Sul e Sudeste, com 0,6% cada. Produzido neste ano, o levantamento compila os números atuais disponíveis no Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (Sinasc) e no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), ambos do DataSUS, banco de dados do SUS.

O estudo identificou que a mortalidade materna afeta de forma mais grave e preocupante as meninas mães. A Razão de Mortalidade Materna (RMM) — que é o indicador utilizado para aferir mortes de gestantes por causas relacionadas à gravidez — foi de 62,57 por 100 mil nascidos vivos. Número superior à média de todas as faixas etárias, que é de 57,27 por 100 mil nascidos vivos no período de dez anos. Os dados completos por estado podem ser acessados na pesquisa.

As taxas mais elevadas foram encontradas nas regiões Nordeste, com 80,14 mortes para cada 100 mil nascidos vivos; Norte (72,58) e Centro-Oeste (66,01). Amapá lidera com 216,45 mortes por 100 mil nascidos vivos, seguido do Maranhão (152,74) e Piauí (148,42). O Distrito Federal, que não apresentou óbito materno de meninas mães, não por coincidência teve a menor taxa de meninas mães (0,4%) dentre todos os estados.

Tragicamente, a gravidez de muitas meninas mães também resultou em óbitos fetais. São 344 meninas por ano, em média, que tiveram um bebê natimorto, 3.448 em dez anos, representando uma taxa de 13,64 natimortos por mil nascidos vivos, maior que a taxa geral de óbitos fetais para todas as faixas etárias no Brasil, que foi de 10,72.

“Meninas e jovens que são abandonadas à própria sorte, com provável abandono escolar e um futuro mais difícil, sem muitas perspectivas (…) Ao longo da década, as mais de 250 mil meninas mães no Brasil vem arcando com o ônus do descaso da sociedade e dos governos que não enfrentam esta problemática com a prioridade que ela merece”, analisam no estudo.

De acordo com a secretária executiva da Rede Feminista de Saúde, há toda uma rede de assistência que precisa dar respostas sobre esses números. “As unidades de saúde, muitas vezes, acompanham a gravidez dessa menina. O que elas têm feito? Elas ofereceram o aborto? Qualquer autoridade dentro da saúde, desde a equipe da ponta, o servidor de vigilância em saúde, os secretários de saúde devem ser cobrados. Além deles, têm também os conselheiros tutelares e os juízes da infância, eles têm olhado para esses dados?”.

No momento em que uma menina é mãe ocorrem três tipos de violações equivalentes à tortura, conforme denúncia do Cladem (Comitê Latino-americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher) na campanha internacional “Gravidez infantil forçada é tortura”, em 2016. “O primeiro, impondo um relacionamento sexual indesejável; o segundo, forçando-a a realizar uma gravidez que não procurou; e o terceiro, obrigando-a a ser mãe contra a vontade”, explica a campanha.

QUEM SÃO AS MENINAS MÃES

Como são crianças entre 10 e 14 anos, o grau de instrução das meninas mães se concentrou entre os 4 a 7 anos de estudo, ou seja, cerca de 63,8% das meninas tinham ensino fundamental incompleto, e apenas 28% frequentaram a escola entre 8 a 11 anos. O número de meninas com nenhuma escolaridade ou até 3 anos foi de 15.649, cerca 6,2%, ou seja um contingente elevado de meninas que nem ao menos conseguiu se alfabetizar e já tem um filho para criar.

“Os dados mostram que essas meninas são das regiões mais pobres, onde estudam menos, são mais desamparadas e com menos chances de apoio. Se essas meninas estivessem na escola e houvesse uma rede de proteção, o cenário poderia ser outro”, explica Ligia Cardieri.

Segundo relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), a América Latina é a segunda região com mais gravidezes infantis, atrás somente da África, continente em que o casamento infantil ainda é legalizado em vários países.

No Brasil, desde 2019, ano em que a Lei 13.811 alterou o artigo 1.520 do Código Civil, o casamento de menores de 16 anos foi impossibilitado em qualquer caso. Anteriormente, havia a possibilidade prévia de casamento a qualquer idade em casos de gravidez. As meninas mães mapeadas pela pesquisa da Rede Feminista de Saúde eram, na sua maioria, solteiras, representado 77,8%. Mas, apesar de terem entre 10 e 14 anos e estarem enquadradas na Lei 13.811, 19% delas, cerca de 48 mil, viviam em união consensual, e 1,3%, ou 3255 meninas, eram casadas.

PROPORÇÃO É MAIOR ENTRE MENINAS NEGRAS

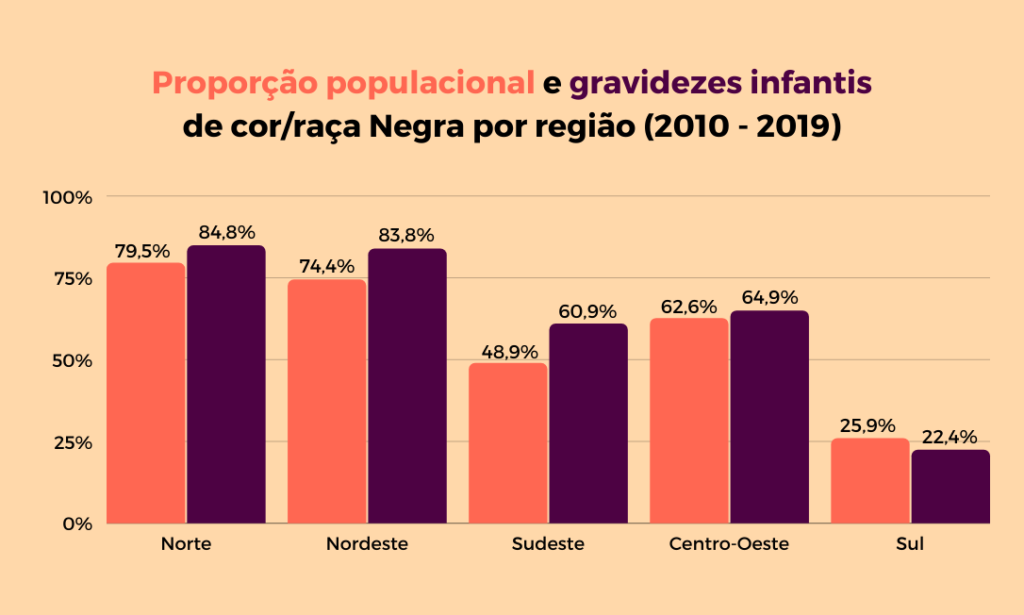

Das 252 mil meninas mães, 71,1% eram negras (pretas e pardas). Para Alaerte Leandro Martins, integrante da Rede de Mulheres Negras, enfermeira, especialista em obstetrícia e doutora em saúde pública pela USP, o resultado não é surpreendente, mas evidencia um cenário que já era conhecido por pesquisadoras e militantes.

A proporção de meninas mães negras foi maior que a proporção da população negra na população total em todas as regiões, com exceção da região Sul, em que foi um pouco inferior. As regiões Norte e Nordeste tiveram as maiores proporções, sendo 84,8% e 83,8% respectivamente, de meninas mães da raça/cor negra, seguidas da Centro-Oeste com 64,9%, Sudeste com 60,9% e Sul 22,4%.

“Uma das justificativas que se colocam na gravidez na adolêscencia e de meninas negras, para além do estupro, é a falta de perpesctiva de vida. Essas meninas vão adotar uma postura de mães, porque a sociedade, só reconhece nelas o papel de mãe. E esse é um dos únicos papéis que essa menina vai poder desenvolver ao longo da vida”, explica Alaerte.

Juliana Mittelbach, mestre em saúde coletiva e vice-presidenta do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, completa a afirmação de Alaerte, ao falar que, muitas vezes, essas meninas não têm garantido o direito a uma infância saudável e livre de violências, e estão em lugares sem acesso a lazer e cultura. “Elas acabam entrando em um círculo de reprodução social. Muitas vezes, suas mães foram mães jovens, e essas meninas reproduzem essa gravidez também como uma maneira de buscar seu status social na comunidade que fazem parte”, explica.

A vice-presidenta denuncia que as meninas e mulheres negras estão nas piores posições em relação ao acesso aos Direitos Humanos. “Os dados evidenciam que precisamos de políticas públicas específicas para as mulheres negras se queremos reduzir a mortalidade materna, a gravidez na adolescência e o estupro dessas meninas de 10 a 14 anos”, acrescenta Alaerte da Rede de Mulheres Negras.

EM RORAIMA, 47% DAS MENINAS MÃES SÃO INDÍGENAS

Durante os dez anos analisados, 8.099 meninas indígenas foram mães, o correspondente a 3,2% do total de crianças que pariram. O maior número foi registrado em Roraima, onde 47% dos casos envolvem meninas indígenas. Proporções maiores de meninas mães indígenas, acima de 10%, ocorreram também no Acre e Amazonas, no Norte, e Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, no Centro-Oeste.

Conforme pondera Pietra Dolamita – Kowawa Kapukaja Apurinã, fundadora do Instituto Pupykari, é necessário entender que existem mais de 305 povos no Brasil que possuem características e costumes distintos. Por isso, não se deve pensar na realidade indígena pela lente colonizadora. “Quando li esses dados, eu pensei ‘mas são meninas? Meninas a partir de qual prisma, qual olhar?’ Entendo como algo cultural de cada povo. Não cabe a mim, como indígena Apurinã, fazer qualquer crítica negativa de outros povos”, avalia.

Pietra, que também é cofundadora da Articulação dos Indígenas Antropologes e pesquisadora sobre Antropologia da Violência, não se surpreendeu com os dados da pesquisa. “Dentro de etnias indígenas, a partir da primeira menstruação, a pessoa sai do estágio de criança e passa a ser mulher. Mas isso depende de cada povo, do modo de pensar e de como compreende o mundo”, explica.

A antropóloga não faz ressalvas ao afirmar que a violência de gênero na cultura indígena é resultado da histórica interferência dos homens brancos. “Essas violências sempre advém de uma matriz coronelista. Quando falam ‘minha avó foi pega a laço’, eu consigo compreender a violência de gênero, pois essa avó com certeza foi uma mulher estuprada, porque o Brasil nasceu de um estupro, e esse estupro foi feito pelo colonizador. E ainda, de algum modo, esse pensamento colonizador, nós coloca em lugares precários e desentendidos”, afirma a pesquisadora.

Segundo lembra a entrevistada, a população indígena que já foi de milhões no país, hoje, está perto de atingir a marca de um milhão. “Por isso, ter filhos, para nós, mulheres indígenas, é uma dádiva. E essa dádiva advém do elemento essencial da ancestralidade, pois quando eu tenho um filho ou filha, estou perpetuando nossa ancestralidade, nossa espiritualidade e nosso modo de viver no mundo”.

GESTAÇÕES E PARTOS

A idade gestacional até 37 semanas significa prematuridade do recém-nascido e também mostra maior proporção entre meninas mães, média de 16,8%, do que em mães das outras faixas etárias, de 13,2%. Os estados com maior proporção de meninas mães que tiveram bebês prematuros, com taxas superiores à média do país foram Amapá, Minas Gerais, São Paulo e Distrito Federal. A região Sudeste tem a maior proporção entre as regiões.

“Isso indica que não só o fator da pobreza interfere, mas o acesso a serviços que tornam viável o nascimento vivo de um bebê prematuro, uma vez que esta região tem condições de desenvolvimento superior às demais e rede mais equipada de hospitais e maternidades”, enfatiza Ligia Cardieri.

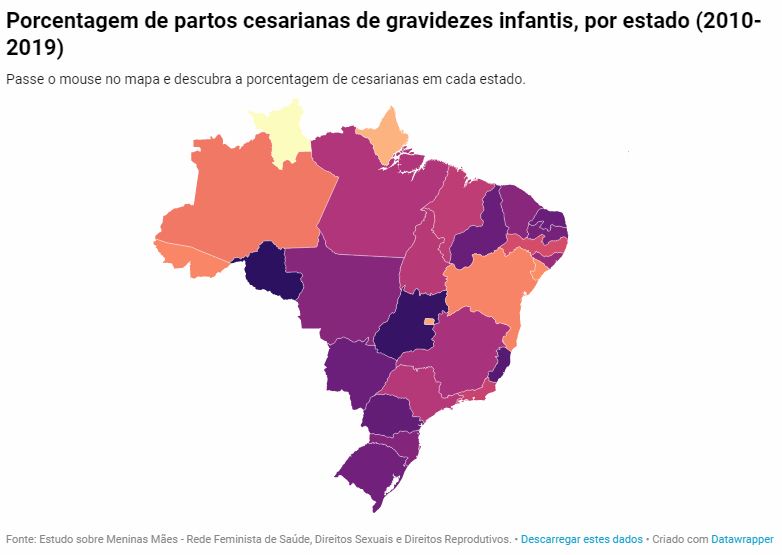

Outra característica levantada pela pesquisa é o tipo de parto. Os dados analisados apontam uma taxa média de cirurgia cesariana de 38% para meninas de 10 a 14 em todo o país. Essa taxa é considerada elevada se comparada com as recomendações científicas e com os parâmetros da Organização Mundial da Saúde (OMS), de cerca de 15% de cesarianas no conjunto dos nascimentos de uma determinada população.

Juliana Mittelbach, mestre em saúde coletiva, explica que o alto índice de cesáreas nessa faixa etária pode estar relacionada a uma proteção do corpo dessas meninas: “Quando as meninas são muito novas, o corpo não está preparado para que passem por um processo de parto. Elas não deveriam estar engravidando”.

Além do risco, Juliana também destaca que há uma cultura no Brasil de escolha de cesárea, mesmo em casos em que não há justificativa clínica. “As meninas que passam pelo processo de gravidez não podem ser tratadas como se não tivessem a capacidade de discernir. Tudo precisa ser explicado e avaliado em conjunto”, defende Juliana.

Segundo observado no levantamento, no caso das meninas, a cesariana acaba por determinar, muitas vezes, o destino obstétrico. Ou seja, em possíveis partos futuros, essa menina vai precisar repetir a cesariana.

PREVENÇÃO E APOIO

Conforme concluiu o estudo, após o crime consumado, cabe ao Estado monitorar e garantir apoio social a estas meninas vítimas do estupro, “uma vez que o governo, a família e a sociedade, de alguma forma, falharam ou se omitiram em prevenir a ocorrência das violências”.

Ao final do levantamento, a organização elencou cinco propostas para enfrentamento ao estupro presumido de meninas, são elas: o dimensionamento e acompanhamento das meninas até 14 anos que engravidam; integração dos serviços de atenção a saúde às vítimas sobreviventes de estupro; divulgação dos serviços de referência para atenção à violência sexual e para o aborto legal, e facilitação do acesso a eles; constituição de redes de proteção e planejamento intersetorial; e medidas preventivas em escolas, famílias e comunidades.

“O que também estamos dizendo com essa pesquisa é que cada município precisa saber mais sobre essas meninas e esses bebês. Elas aprenderam alguma coisa com esse parto, tiveram alternativas de contracepção, quem está criando essa criança? São todas situações que queremos colocar uma lupa em cima a partir do estudo, e que cada política local deve olhar para essa realidade”, defende Ligia Cardieri.

De acordo com o estudo, professoras/es, orientadoras/es e funcionárias/es de escolas têm papel central na identificação precoce de situações de abuso de menores e na prevenção. Isso, porque na maioria dos casos o agressor é parte da família, e a escola é considerada o lugar ideal para a intervenção.

A Secretária Executiva da Rede Feminista de Saúde também reforça a importância da educação sexual dentro das escolas.

“Quando pensamos em prevenção, o principal ponto que precisamos pensar é a educação, para conhecer o corpo, saber se estou sendo abusada e onde posso falar sobre isso. A escola tem papel fundamental para contrapor essa estratégia de abstinência sexual, a maioria dessas meninas não teve escolha de abstinência, são violadas”.

Com 30 anos de atuação, a Rede Nacional Feminista de Saúde Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos é uma articulação política nacional do movimento de mulheres, feminista e antirracista, integrada por organizações não-governamentais, grupos feministas e pesquisadoras.

O Portal Catarinas entrou em contato com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para questionar sobre as políticas e, respectivos orçamentos, voltados à assistência às meninas mães, assim como à prevenção do estupro de vulnerável, da gravidez na infância e adolescência, e da maternidade compulsória. Porém, não houve retorno até o fechamento desta reportagem.

Daniela Valenga

Estagiária sob supervisão da jornalista Paula Guimarães. Graduanda no curso de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).