O Brasil passou por grandes transformações nos últimos 150 anos, com enormes impactos nas relações de gênero e geração. O país mudou sua configuração econômica, social, demográfica e política desde o final do século XIX. Entre 1822 e 1888, a única monarquia das Américas se sustentava em uma sociedade escravocrata, atrasada e pobre. A Proclamação da República, em 1889, aconteceu sem participação popular e a República Velha (1889-1930), manteve a estrutura de poder oligárquica, com base no apoio dos coronéis e dos governadores, em especial dos estados de São Paulo e Minas Gerais (política do café com leite). A maioria dos homens não podiam votar (devido ao analfabetismo, pobreza, etc.) e a totalidade das mulheres estavam excluídas porque não tinham direito de voto. O percentual de pessoas aptas a votar na República Velha estava em torno de 5% da população.

Após a chamada Revolução de 1930, o Brasil acelerou o passo para deixar para trás uma sociedade predominantemente rural e agrária, com alto índice de analfabetismo e baixo nível de cidadania, para iniciar a construção de uma sociedade urbana – com predominância econômica da indústria e do setor de serviços – com pretensões de ser mais democrática, mais inclusiva, menos desigual e mais dinâmica. As transições demográfica e urbana mudaram a composição etária e a distribuição espacial da população. (CAVENAGHI, ALVES, 2018)

Todas estas transformações tiveram um impacto muito grande nas relações de gênero e na constituição e organização das famílias, abrindo novas perspectivas e novos desafios para as mulheres brasileiras. A nova realidade nacional e mundial abriu a possibilidade para que as mulheres brasileiras conquistassem diversas vitórias, em diferentes campos de atividade: conquistaram o direito de voto em 1932; passaram a ser maioria da população a partir da década de 1940; reduziram as taxas de mortalidade, elevaram a esperança de vida e já vivem, em média, sete anos acima da média masculina; ultrapassaram os homens em todos os níveis educacionais; aumentaram as taxas de participação no mercado de trabalho, diminuíram os diferenciais salariais e são maioria da População Economicamente Ativa (PEA) com mais de 11 anos de estudo; avançaram nos esportes e chegaram a conquistar mais medalhas de ouro do que os homens nas Olimpíadas de 2008 e 2012; são maioria dos beneficiários da previdência e dos programas de assistência social, conquistaram a igualdade legal de direitos na Constituição de 1988 e obtiveram diversas vitórias específicas na legislação nacional; chegaram à presidência do Supremo Tribunal Federal (Ellen Gracie em 2006) e à presidência da República (Dilma Rousseff nas eleições de 2010 e 2014) e estão aumentando gradualmente a percentagem de chefia das famílias (ALVES, CAVENAGHI, CARVALHO, SOARES, 2017).

Na maior parte de sua história, de 1500 a 1940, devido à forma como se deu o processo de colonização, o Brasil sempre teve mais homens do que mulheres na população. Porém, a partir dos anos de 1940 as mulheres ultrapassaram os homens e o superávit feminino cresce ano a ano, devido às diferenças na expectativa de vida entre os sexos. Nos anos de 1990, já existia um excedente feminino de mais de 2 milhões de mulheres na população total. Contudo, os homens continuavam sendo maioria do eleitorado e só houve paridade nas eleições de 1998. Foi somente no pleito do ano 2000 que as mulheres superaram os homens no eleitorado.

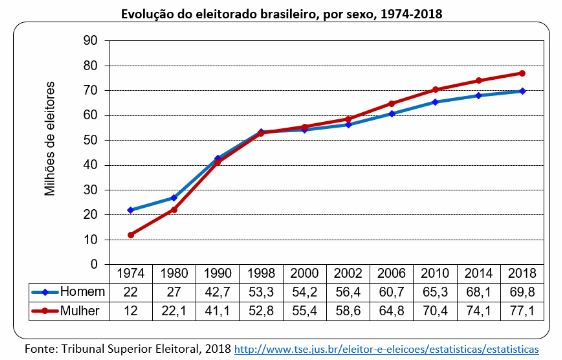

O gráfico abaixo mostra como se deu a reversão do hiato de gênero no número de eleitores no Brasil. Em 1974, havia 22 milhões de eleitores masculinos e 12 milhões de eleitoras, sendo que o superávit masculino era de 10 milhões de potenciais votantes. Este superávit foi diminuindo para cerca de 5 milhões em 1980, 1,6 milhão em 1990 e apenas 500 mil em 1998. A reversão de gênero aconteceu em 2000, com superávit de 1,2 milhão de mulheres. Nos anos seguintes o diferencial de homens e mulheres foi se alargando e, nas eleições de 2018, há um contingente de mais de 7 milhões de mulheres aptas a votar.

Em 1974 o eleitorado compunha apenas um terço (33%) da população total do Brasil e este percentual foi subindo progressivamente até atingir 70% em 2018. Ou seja, houve uma massificação da democracia e o percentual de votantes nunca foi tão alto, sendo que o maior aumento do contingente de votantes aconteceu entre o sexo feminino. As mulheres contribuem com a legitimidade da participação cívica, possuem maior poder numérico de voto e estão ficando cada vez mais empoderadas.

Outra característica da nova configuração demográfica brasileira, e que tem grande impacto no eleitorado, é o envelhecimento populacional. Como a idade mediana da população está se elevando, em decorrência da transição demográfica, a percentagem de idosos no eleitorado também se eleva. Ainda existe no subconsciente coletivo do povo brasileiro a ideia de que o Brasil é um país jovem e a juventude é decisiva nos processos eleitorais.

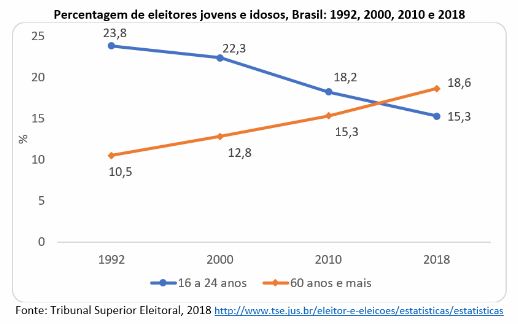

Contudo, como mostra o gráfico abaixo, nas últimas décadas, os jovens perderam, gradualmente, poder eleitoral para os idosos. Em 1992, os jovens de 16 a 24 anos representavam 23,8% do eleitorado e os idosos de 60 anos e mais representavam somente 10,5%. Nas eleições seguintes o percentual de jovens caiu e o percentual de idosos subiu. Nas eleições de 2010 os jovens (18,2%) ainda superavam os idosos (15,3%). Mas os idosos suplantaram os jovens por pequena margem em 2014 e ampliaram a vantagem para as eleições de 2018. Os dados do Tribunal Superior Eleitoral, para o mês de março de 2018, mostram os idosos com um percentual de 18,6% do eleitorado e os jovens (16 a 24 anos) de apenas 15,3%. São 22,4 milhões de jovens contra 27,3 milhões de idosos aptos a votar no próximo mês de outubro.

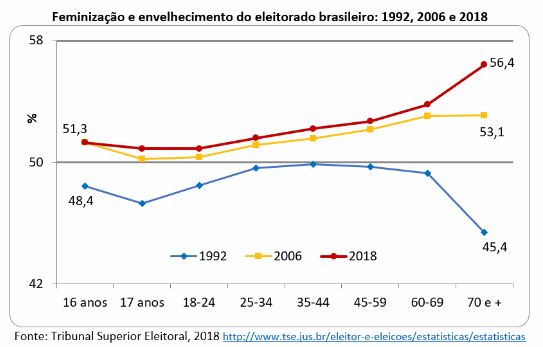

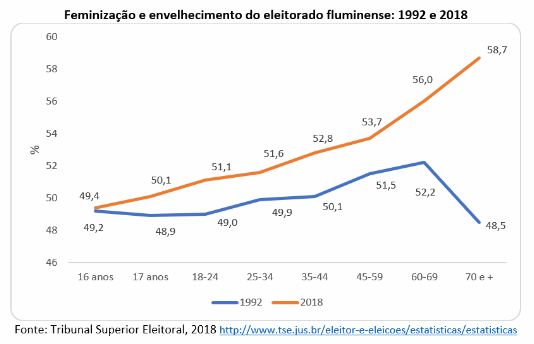

Portanto, o eleitorado brasileiro não é mais aquele que prevaleceu no século XX, quando havia predominância dos homens jovens. Em 2006 havia 25 milhões de jovens de 16-24 anos no eleitorado e este número caiu para 22,4 milhões em 2018, enquanto os idosos passaram de 17,4 milhões para 27,3 milhões no mesmo período. No século XXI, a democracia brasileira tem um rosto cada vez mais “grisalho” e feminino. O maior poder de voto está com as mulheres balzaquianas (acima de 30 anos). O gráfico abaixo mostra que, em 1992, as mulheres representavam menos de 50% do eleitorado em todos os grupos etários, sendo que entre os idosos de 70 anos e mais o percentual feminino era de apenas 45,3%. Esta realidade mudou completamente nos anos seguintes e, em 2006, as mulheres já eram maioria em todos os grupos etários e entre os septuagenários o percentual de mulheres chegou a 53,1%. Para 2018, o crescimento mais expressivo aconteceu depois dos 30 anos, sendo que a maioria feminina chegou a 56,4% entre o grupo de eleitores de 70 anos e mais.

Os avanços que as mulheres brasileiras conseguiram na saúde, na educação, no mercado de trabalho e no eleitorado ainda não se traduziram em aumentos significativos na presença feminina nas diversas esferas dos espaços de poder público e privado. O hiato de gênero nas esferas de poder favorece amplamente os homens. As mulheres brasileiras tem assumido um protagonismo crescente na história contemporânea do país, mas a participação feminina no Legislativo, por exemplo, tem sido pífia.

Em 1975, quando a ONU promoveu o Ano Internacional da Mulher e foi organizada a Primeira Conferência Mundial da Mulher, ocorrida no México, havia apenas uma representante feminina na Câmara Federal do Brasil constituída de 326 membros na época (o que representava 0,31%). No conjunto das Assembleias Legislativas com 900 membros em 1975, havia apenas 11 mulheres eleitas (representando 1,2% do total). Quando ocorreu a 2ª Conferência Mundial da Mulher, em 1980, em Copenhague, havia 4 deputadas federais na Câmara (0,95%) e 20 deputadas (2,2%) nas Assembleias Legislativas. Por ocasião da 3ª Conferência Mundial da Mulher, em 1985, em Nairóbi, havia 8 deputadas federais (1,67%) e 28 deputadas estaduais (2,96%). Em 1995, quando ocorreu a 4ª Conferência Mundial da Mulher, em Beijing, havia 32 mulheres na Câmara Federal de 513 membros (6,3%) e 82 mulheres nas Assembleias Legislativas com um total de 1036 membros (7,9%).

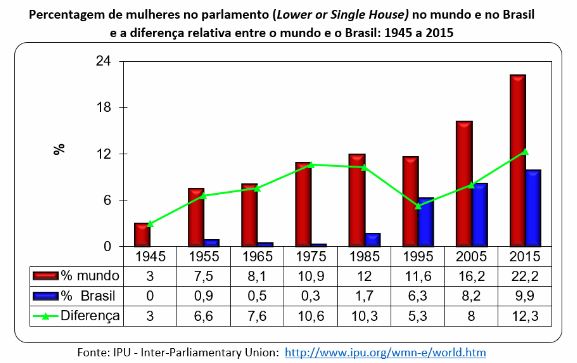

Esta situação de exclusão feminina dos espaços de representação parlamentar não era exclusiva do Brasil. O gráfico abaixo mostra que, embora houvesse uma tendência de aumento da participação política feminina entre 1945 e 1995, passando de 3% para 11,6% no mundo e de 0% para 6,3% no Brasil, os níveis eram muito baixos. Neste período o Brasil se aproximou da média mundial. Porém, nas duas décadas seguintes, a participação feminina na Câmara de Deputados cresceu de forma mais lenta que no restante do mundo.

Para reduzir as desigualdades de gênero e elevar a participação feminina, a Conferência de Beijing propôs a adoção de ações afirmativas ou políticas de cotas para dar chances ao empoderamento feminino. Desta forma, os ganhos de participação política das mulheres nos 20 anos depois da VI Conferência de Mulheres foi maior do que nos 50 anos anteriores, pois o percentual de deputadas femininas passou de 11,6% em 1995 para 22,2% em 2015. Contudo, os ganhos do Brasil nos últimos 20 anos foram muito modestos, passando de 6,3% em 1995 para 9,9% em 2015. Ou seja, no Brasil, os 20 anos pré-Beijing foram melhores do que os 20 anos pós-Beijing. O resultado foi que a participação política das mulheres no Brasil avançou em ritmo menor do que no resto do mundo, aumentando a distância entre a representação brasileira e mundial. Desta forma, o Brasil tem perdido posição relativa em relação aos demais países e permanece no bloco de países de pior localização no ranking global. Nunca a diferença (12,3%) entre o percentual de participação parlamentar feminina no Brasil e no mundo foi tão alto quanto em 2015.

No ranking da Inter-Parliamentary Union (IPU), o Brasil aparecia em 103º lugar em janeiro de 1997, quando perdia para a média de todas as regiões, menos para o grupo dos países Árabes que tinha as menores taxas. Mesmo com o número recorde de deputadas federais eleitas em 2014 (51 mulheres), o Brasil caiu para o 151º lugar em janeiro de 2015, perdendo até para os países Árabes mais conservadores. Portanto, o Brasil, mesmo quando tinha uma mulher na presidência da República, perdeu participação relativa no percentual de mulheres no Legislativo e continua possuindo uma das maiores desigualdades de gênero na política parlamentar do mundo.

Existe uma ampla literatura mostrando que que a exclusão da mulher na política não se deve a uma discriminação por parte do eleitorado e da sociedade brasileira. Os diversos Institutos de Pesquisa do país já mostraram que o eleitorado não só não discrimina as mulheres, como tem uma visão positiva da participação feminina na política.

A prova mais cabal que o problema da baixa participação feminina na política não está em uma possível discriminação do eleitorado é que as mulheres obtiveram a maioria dos votos para o cargo máximo da República nas duas últimas eleições presidenciais. Em 2010 havia 9 candidatos à Presidência (7 homens e 2 mulheres) e o resultado do primeiro turno mostrou que dois terços (67%) dos votos foram para as duas mulheres (Dilma Rousseff e Marina Silva). Em 2014, entre 11 candidaturas, as três mulheres na disputa ficaram entre os 4 primeiros colocados, sendo que Dilma Rousseff teve 43,3 milhões de votos (41,6%), Marina Silva teve 22,2 milhões de votos (21,3%) e Luciana Genro teve 1,6 milhões de votos (1,6%). No total, as três somaram 67 milhões de votos, o que representou 64,5% do total de votos válidos. As duas últimas eleições presidenciais foram vencidas por uma mulher (Dilma Rousseff) e o eleitorado sufragou majoritariamente as mulheres.

Portanto, o problema da desigualdade de gênero na política não pode ser imputado ao eleitorado. A principal razão do problema está em uma “lei de cotas” inadequada e nos partidos políticos que não conseguem abandonar suas práticas misóginas. São os políticos do sexo masculino que controlam os principais cargos dentro dos partidos e os espaços públicos de poder. Controlam também os recursos financeiros, o processo de escolha de candidaturas e a distribuição do tempo de propaganda gratuita. Diversos estudos mostram que a principal barreira da participação feminina está na máquina partidária e no processo de definição das listas eleitorais e de organização das campanhas (ARAÚJO; ALVES, 2007).

O mito da “cidadania universal” fica claro quando se analisa os resultados das eleições gerais de 2014. O número de mulheres eleitas para a Câmara Federal, em 2014, bateu o recorde histórico de 51 deputadas em 513 cadeiras, mas isto representa somente 9,9% do total de assentos. Já nas Assembleias Legislativas houve redução de 138 deputadas estaduais (13%) em 2010 para 120 em 2014 (11,3%). Assim o Brasil continua perdendo para todos os países da América do Sul, além de estar nos últimos lugares do ranking da IPU.

No Senado, em 2010, foram eleitas 7 senadoras para 54 cadeiras em disputa, representando 13% dos assentos. Nas eleições de 2014, foram eleitas 5 senadoras em 27 Unidades da Federação, o que representa 18,5% das vagas. No total da legislatura 2015-2018, haverá 12 senadoras em 81 cadeiras, o que representa 14,8% de mulheres no Senado. Em 2010, foram eleitas 2 mulheres governadoras entre as 27 UFs. Em 2014, a única mulher eleita foi Suely Campos (PP), de Roraima. Ela substituiu o marido ficha suja, Neudo Campos, impedido de concorrer pela justiça eleitoral.

Em relação às características de “raça”/cor, é preciso destacar que, pela primeira vez, o TSE divulgou os dados sobre este quesito. O números de eleitos, considerando esta característica, mostram que, entre os 513 deputados eleitos no dia 05 de outubro de 2014, 410 (79,9%) se autodeclararam brancos, 81 deputados (15,79%) se disseram pardos e 22 (4,29%), pretos. Os negros (pretos + pardos) ficaram com 20% dos assentos da Câmara. Assim, os pretos e pardos (que somam cerca de 54% do total populacional) estão subrepresentados na Câmara Federal. Mas a desigualdade de gênero é ainda maior do que a desigualdade racial, já que as mulheres ocupam menos de 10% da Câmara.

Sequer um candidato que se autodeclarou amarelo ou índio foi eleito para a Câmara dos Deputados para a legislatura 2015-2018. Cabe destacar que os povos indígenas mais uma vez foram excluídos da Câmara dos Deputados. As mulheres indígenas continuam sendo o grupo social mais discriminado do país e há 500 anos sofrem com as consequências da colonização portuguesa em terras tupiniquins e com a violência real e simbólica de gênero. A população indígena sofreu um genocídio nos primeiros 300 anos da história do Brasil, sendo hoje o grupo populacional em pior condição social e o mais excluído da política e dos espaços de poder.

Tem crescido a parcela da opinião pública que defende uma maior presença pública feminina. Pesquisa Ibope, que faz parte de um levantamento global de opinião pública realizado em 65 países pela rede WIN (Worldwide Independent Network), mostrou que 41% dos brasileiros acreditam que o mundo seria um lugar melhor se as mulheres fossem maioria no mundo político (ALMEIDA, 2014). Na posse na nova legislatura em 2015, pela primeira vez na história foram eleitas duas mulheres para a mesa diretora da Câmara dos Deputados, no dia 01 de fevereiro. Mas permanece como tabu o fato de nunca uma mulher ter presidido qualquer uma das duas Casas (Câmara e Senado). O Legislativo é o único Poder, no Brasil, em que as mulheres nunca chegaram, em algum momento, à Presidência.

A paridade de gênero em todos os níveis é não só uma luta para garantir oportunidades iguais para homens e mulheres, mas também uma forma para propiciar o progresso humano e social do país, em sua totalidade. As mulheres são maioria da população, maioria do eleitorado e já suplantaram os homens em todos os níveis educacionais. Quem mais perde com a baixa representação política feminina é a nação brasileira. Desta forma, a exclusão feminina das instâncias parlamentares de poder é uma chaga que deve ser superada, pois o déficit democrático de gênero não é justo em si e não faz justiça à contribuição que as mulheres dão ao conjunto da sociedade brasileira. Esta realidade precisa mudar.

O eleitorado do Estado do Rio de Janeiro cada vez mais feminino e envelhecido

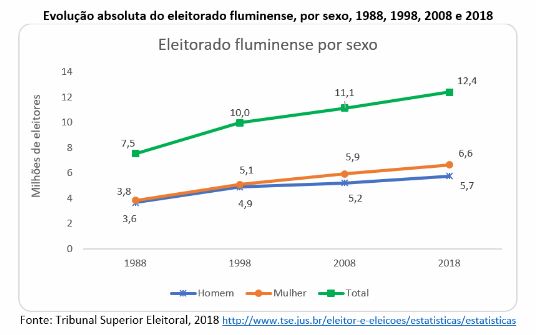

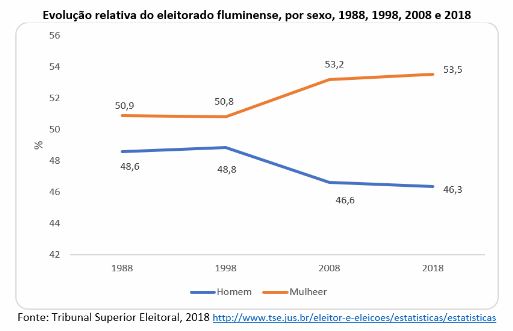

A realidade brasileira vale para cada Unidade da Federação, mas possui ritmos diferentes em cada UF. O Estado do Rio de Janeiro tem as mesmas tendências brasileiras, mas o eleitorado fluminense é ainda mais feminino e mais envelhecido do que a média nacional.

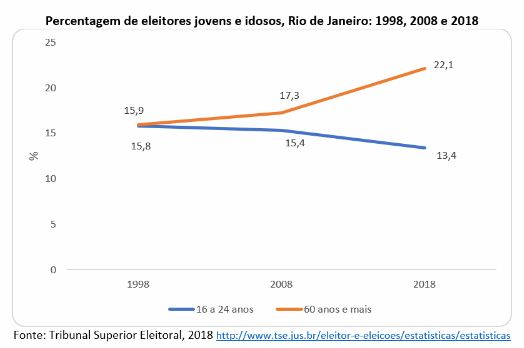

No Brasil, em 2018, as mulheres representam 52,4% do eleitorado e os homens 47,5%. No Rio de Janeiro a percentagem de mulheres no eleitorado é maior, sendo 53,5% em 2018, e ficando os homens com 46,3% do eleitorado. Os jovens de 16-24 anos eram 1,73 milhões em 2002 e caíram para 1,63 milhões em 2018, enquanto os idosos passaram de 1,62 milhões para 2,87 milhões no mesmo período.

O Rio de Janeiro foi o estado onde a queda da fecundidade aconteceu mais cedo, consequentemente, é a UF mais envelhecida. Em 2018, os idosos de 60 anos e mais que são 18,6% no eleitorado nacional, atingem 22,1% no eleitorado fluminense. Os jovens que são 15,3% no Brasil, ficam com 13,4% no Rio de Janeiro.

No Brasil, em 2018, 64,2% do eleitorado feminino era de mulheres com 35 anos e mais (as Balzaquianas brasileiras representam 33,7% do eleitorado total). No Rio de Janeiro, 68,3% do eleitorado feminino é de mulheres com 35 anos e mais, em 2018 (as Balzaquianas fluminenses representam 36,6% do eleitorado total em 2018).

Referências:

Araújo, Clara, ALVES, J. E. D. Impactos de indicadores sociais e do sistema eleitoral sobre as chances das mulheres nas eleições e suas interações com as cotas. Dados (Rio de Janeiro). , v.50, p.535 – 578, 2007. http://www.scielo.br/pdf/dados/v50n3/04.pdf

ALVES, JED, CAVENAGHI, S. CARVALHO, AA, SOARES, MCS. Meio século de feminismo e o empoderamento das mulheres no contexto das transformações sociodemográficas do Brasil. In: BLAY, E. AVELAR, L. 50 anos de feminismo: Argentina, Brasil e Chile. EDUSP, São Paulo, 2017

ALVES, JED, PINTO, CRJ, JORDÃO, F. (Orgs). Mulheres nas eleições 2010. ABCP/SPM, SP, 2012, 520 p. http://nupps.usp.br/downloads/livros/mulheresnaseleicoes.pdf

CAVENAGHI, S., ALVES, JED. Mulheres Chefes de Família no Brasil: Avanços e Desafios, Rio de Janeiro, ENS-CPES, 2018. http://www.funenseg.org.br/arquivos/mulheres-chefes-de-familia- no-brasil-estudo-sobre-seguro-edicao-32_1.pdf

José Eustáquio Diniz Alves é Doutor em demografia e professor titular do mestrado e doutorado em População, Território e Estatísticas Públicas da Escola Nacional de Ciências Estatísticas – ENCE/IBGE; Apresenta seus pontos de vista em caráter pessoal. E-mail: [email protected]